Remontant à la Conquête, la division linguistique a connu à Montréal des périodes de virulence et d’apaisement. Cet antagonisme y demeure cependant un sujet de débat permanent.

McGill français

L’équilibre est précaire et, pendant longtemps, les francophones sont davantage dans la défensive que dans l’offensive. Si le français parvient à tirer son épingle du jeu et à survivre, c’est néanmoins l’anglais qui remporte le haut du pavé sur l’échiquier montréalais, surtout à partir des années 1830. Le milieu des affaires est généralement anglophone, en particulier chez les grands industriels. Les devantures de magasins sont souvent unilingues dans certains quartiers montréalais, comme au centre-ville ou autour de la rue Saint-Jacques, longtemps l’épicentre économique de la métropole. Ou encore, il faut parler anglais pour décrocher des postes d’envergure dans certaines entreprises. Cela donne au Montréal anglophone un net sentiment de supériorité vis-à-vis des Canadiens français puis des Québécois francophones.

Au fil des décennies, cette dualité linguistique s’ancre profondément dans le quotidien, les habitudes et les pratiques de la population. Les francophones ne s’étonnent plus qu’on leur réponde en anglais dans les grands magasins de la rue Sainte-Catherine, comme chez Eaton ou Morgan. Dans la métropole, cette ségrégation s’incarne de part et d’autre d’une ligne de bitume : le boulevard Saint-Laurent qui sépare physiquement la ville entre l’ouest anglophone et l’est traditionnellement francophone. La Main représente une sorte de frontière autour de laquelle on s’observe avec une certaine méfiance, n’étant pas persuadé d’être le bienvenu de l’autre côté. Le boulevard, principalement destiné au commerce, sert alors de zone tampon.

Révolution tranquille et question de la langue

Au cours des années 1960, plusieurs transformations secouent les bases de la société montréalaise et québécoise. Les revendications de la Révolution tranquille sont multiples et touchent, entre autres choses, la question de la langue. On souhaite pouvoir travailler et commercer partout en français et voir la création d’institutions francophones d’envergure afin de susciter de la fierté envers la langue française. Le fait francophone va de pair avec un renouveau nationaliste. C’est le passage à l’offensive, et le français sert d’arme de libération et de revendication. Il n’y a qu’à penser au célèbre « Vive le Québec libre! » du général de Gaulle lancé du balcon de l’hôtel de ville en juillet 1967 qui suscite émoi et controverse.

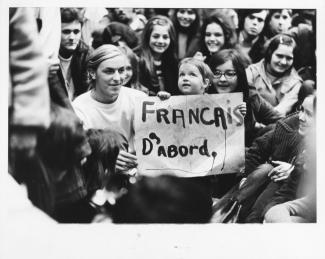

Tout au long de la décennie, la tension entre les populations francophone et anglophone de Montréal augmente, comme en témoignent les bombes du Front de libération du Québec. La société est profondément divisée et cela débouche sur des conflits tels que l’opération « McGill français » ou les tensions à Saint-Léonard, où la langue d’enseignement oppose francophones et membres de la communauté italo-montréalaise.

La mise en place d’une politique linguistique sous-tend l’avènement de l’État moderne au Québec. Les différentes législations, comme la Loi pour promouvoir la langue française (1969), tentent de répondre à ces conflits et de pacifier l’espace public. Malgré tout, la division linguistique demeure un enjeu à Montréal.

« Les relations francophones-anglophones », Encyclopédie canadienne, 7 février 2006 (révisé en 2015).

PERRON, Normand. « Le fait français : enjeu montréalais et québécois », dans Dany Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région. Tome II – 1930 à nos jours, Québec, PUL, 2012, p. 1209-1247.