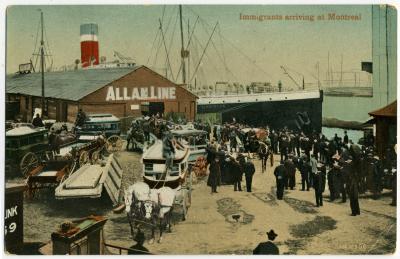

Les premiers immigrants açoriens sont arrivés à Montréal en 1953 et 1954. Les témoignages de ces pionniers livrent les raisons du départ, les conditions du voyage, les difficultés de l’arrivée.

José-Louis Jacome a quitté son île natale des Açores en 1958, avec sa mère, son frère et sa sœur, pour s’installer dans la métropole québécoise. À l’âge de huit ans, il a ainsi retrouvé son père et a commencé une toute nouvelle vie. Bien plus tard, il a mené une grande enquête sur ses origines et sur les débuts de l’immigration açorienne vers le Canada. José-Louis Jacome a recueilli les témoignages de son père, Manuel da Costa Jácome, et d’autres immigrants açoriens, arrivés à Montréal au début des années 1950. Grâce à cette collecte, il transmet une histoire très vivante de l’immigration montréalaise.

—

L’émigration, une réalité açorienne

Pionniers - vers 1947

Quand il parlait des raisons de son départ, Manuel da Costa Jácome soulignait la précarité dans laquelle il vivait, le travail incertain et les bas salaires. Il disait que, même en trimant dur dans les terres, du lever au coucher du soleil, les pieds nus, le corps séché par le soleil et avec peu à manger, il ne parvenait pas à améliorer son sort. Selon lui, l’émigration était le seul moyen de bonifier sa vie. Sur son île natale, São Miguel, l’immigration au Canada était une source d’espoir pour bien des hommes et familles rêvant de fuir des conditions de vie difficiles.

La procédure d’immigration

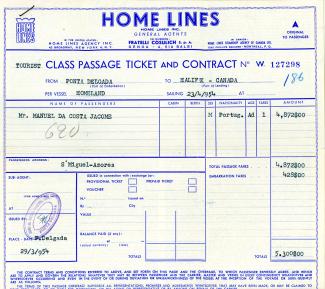

Homeland - 23 avril 1954

Environ un mois avant leur arrivée à Halifax, les Açoriens choisis ont embarqué sur un bateau en direction de Lisbonne. Ils ont passé deux semaines dans la capitale pour compléter les préparatifs avant le départ pour le Canada prévu le 8 mai 1953. Ils ont subi une deuxième série d’examens médicaux, cette fois organisée par des responsables canadiens. Deux ont été refusés. La plupart n’avaient qu’un billet aller et avaient emprunté à leurs parents et amis la somme nécessaire pour l’acheter.

Quelques mois plus tard, la grande nouvelle d’un nouveau départ d’immigrants vers le Canada a été annoncée dans le journal Correio dos Açores du 28 octobre 1953. Huit cents Açoriens pourraient émigrer l’année suivante. Les critères de sélection étaient simples. Les candidats devaient être âgés de 20 à 35 ans, être lettrés (une troisième année de primaire était la norme), passer les examens médicaux exigeants, pouvoir travailler dans l’agriculture et ne pas avoir plus de trois enfants. Enfin, ils devaient payer leur voyage et tous les frais.

Renseignements fournis par les autorités

Pionniers - renseignements

Au sujet de l’alimentation, on explique : « Vous ne manquerez de rien. Il y a du pain, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits et des gâteaux. Mais la plupart de ces aliments sont offerts en conserve et utilisés selon le besoin, alors qu’au Portugal on les mange frais. Apprenez à cuisiner avec ces aliments. » Finalement, on conseille de ne pas trop manger, de manger lentement, de bien mastiquer les aliments, de manger à heures fixes, de boire peu durant les repas, de ne pas prendre de café ou de thé trop fort. Et on déconseille la consommation d’eau-de-vie ou d’autres boissons alcoolisées à jeun. Voilà les quelques renseignements remis à des gens qui s’apprêtaient à émigrer vers un pays totalement inconnu.

Le voyage en bateau

Pionniers - bateau

Le voyage à bord du Homeland a été très difficile. L’océan déchaîné malmenait le transatlantique. Plusieurs passagers avaient le mal de mer. Dès les premières heures de la traversée, plusieurs regrettaient déjà leur décision. Pour la grande majorité des immigrants, c’était le premier voyage en bateau. Gil Andrade, un des 450 Açoriens à bord, a ainsi décrit le voyage : « Le nez du navire montait, montait vers le ciel puis piquait de longues minutes dans l’océan. On entendait le ronronnement sourd des moteurs. Nous étions au quatrième niveau inférieur, terrassés de peur. Plusieurs pleuraient. »

Pionniers - billet Homeland

Au cours des sept voyages en bateau qui ont conduit des immigrants portugais vers le Canada entre 1953 et 1956, d’autres ont connu une traversée moins tumultueuse et plus plaisante. Manuel Arruda, Açorien arrivé à Halifax en 1953, raconte : « Nous étions tous très excités, la vie à bord de cet immense bateau était déjà quelque chose de merveilleux. Les gens dansaient, il y avait de la musique, des bars. Tout était beau, des choses qu’on n’avait jamais vues. Puis, on sentait qu’on vivait des moments spéciaux. Nos têtes étaient remplies d’espoir. C’était l’aventure vers l’inconnu, mais la réelle chance de trouver une vie meilleure nous exaltait. Nous étions heureux, mais la plupart avaient des petites palpitations au ventre. On quittait les nôtres pour toujours. Il y avait des gens de plusieurs pays et une atmosphère difficile à décrire, beaucoup de joie, un peu de stress. Certains réalisaient qu’ils étaient en train de faire un grand saut vers l’inconnu, mais il était trop tard pour reculer. »

Le voyage en train

Quai 21 1965

« Arrivés au quai 21 d’Halifax, tous les passagers ont passé les contrôles d’usage et puis, le 14 mai au matin, on nous a embarqués dans un train à destination de Montréal, un trajet de 48 heures, 2 longs jours plutôt difficiles », explique Manuel Arruda, arrivé au Canada en 1953. Le confort du train était minimal. C’était un très vieux train fonctionnant au charbon. Les bancs étaient durs, tout vibrait, et le bruit des rails était épouvantable. Impossible de se reposer. « Nous étions totalement épuisés à notre arrivée à Montréal. Plusieurs n’avaient rien mangé. Moi, j’ai mangé un petit pain pendant le trajet de deux jours. On ne savait même pas comment demander à manger », ajoute Manuel Arruda. « De plus, nous étions tous bien imprégnés de la suie de charbon qui s’échappait de la locomotive. Nous étions en complet et avions mis nos belles chemises blanches pour le voyage à destination de Montréal. Mais nous sommes arrivés avec nos chemises et nos visages noirs, entièrement couverts de suie », dit monsieur Arruda.

Manuel da Costa Jácome parlait autant du long trajet Halifax-Montréal en train que de la traversée en bateau : « Le voyage de deux jours était interminable, exténuant. […] Nous étions déroutés, tout ce qu’on voyait était si différent, le pays n’avait pas de fin. Le fait que nous ne parlions pas la langue a causé beaucoup de frustrations. On était comme des enfants, sans comprendre ce qu’on nous disait, où nous étions et où nous allions. » Il se plaisait à parler du pain tranché Weston qu’on lui a servi dans le train, et à en rire. Les serveurs ont mis du pain sur toutes les tables. En quelques minutes, il a été mangé par les voyageurs affamés. Les serveurs en remettaient, le pain disparaissait aussitôt. Manuel, comme bien des Açoriens, pensait qu’on leur servait une sorte de gâteau. Il disait avoir mangé l’équivalent d’un pain à lui seul.

Le voyage a été beaucoup plus facile pour ceux qui ont suivi dans la deuxième moitié des années 1950 et dans les années 1960. Ils prenaient l’avion et atterrissaient directement à Montréal, où ils étaient souvent reçus par des Açoriens déjà installés. « Ils n’étaient pas seuls à l’arrivée comme nous! », disait Manuel da Costa Jácome.

Premiers contacts, premières expériences

Pionniers - travail

Manuel Arruda, qui a voyagé à bord du Saturnia, se souvient de sa sortie du train à Montréal : « Nous étions réellement perdus. Il faisait froid, très froid. Arrivés à Montréal, nous avons attendu des guides qui ne se sont jamais présentés. Ne sachant ni parler français ou anglais ni m’orienter, j’ai demandé à quelqu’un en gesticulant où nous pouvions dormir. Il m’a répondu en pointant vers une maison de chambres. » Les nouveaux venus se sont dirigés vers cette maison. Le lendemain, leurs lourdes valises à la main, ils ont marché jusqu’au bureau de l’immigration qui se trouvait très loin de là. Le chauffeur de taxi leur demandait une somme énorme, 50 sous, ils ont refusé.

Pionniers - travail 2

Pendant ces premiers mois, un prêtre brésilien, padre Almeida, était le seul appui de ces immigrants açoriens. Il les aidait à s’installer, à s’intégrer et même à se protéger contre les nombreuses arnaques. Ils avaient deux grands handicaps. Ils ne parlaient pas français et ne connaissaient pas le fonctionnement du pays. Certains patrons profitaient de leur ignorance pour les exploiter. « Nous avons travaillé comme des esclaves, parfois jusqu’à 16 heures par jour, avec peu de nourriture. J’ai pleuré très souvent », dit monsieur Arruda.

Heureusement, d’autres ont connu de meilleures situations. Jacinto Medeiros a fait partie de la première vague d’émigration, porté par l’espoir d’un monde meilleur. Il dit l’avoir trouvé : « Dès mon arrivée, je gagnais 50 dollars par mois ou 1,70 dollar par jour, soit trois fois plus que ce que je gagnais aux Açores! »

JACOME, José-Louis. D’une île à l’autre. Fragments de mémoire, Montréal, autoédition, 2018, 255 p.