En 1851, le canal de Lachine, premier maillon d’une chaîne de canaux reliant l’océan Atlantique et les Grand Lacs, fait de Montréal la principale porte d’entrée vers l’intérieur du continent.

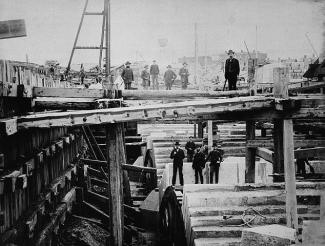

Canal Lachine vers 1850

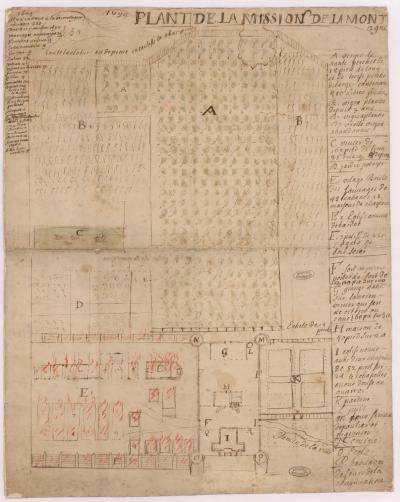

1670, François de Salignac Fénelon propose le creusement d’un canal entre Montréal et Lachine. 1680, François Dollier de Casson, supérieur des Sulpiciens, affirme que ce canal permettrait d’approvisionner en eau les moulins de Montréal, tout en facilitant la navigation vers les pays d’en haut. Comme on le voit, ce n’est pas d’hier que l’on rêve de construire un canal contournant les redoutables rapides de Lachine.

Canal de Lachine no3029

De l’océan Atlantique aux Grand Lacs

Canal de Lachine - agrandissement vers 1877

À la veille de la grande crise économique, près de 15 000 navires empruntent annuellement le canal de Lachine. Trente ans plus tard à peine, il se voit pourtant surclassé par la Voie maritime du Saint-Laurent qui ouvre ses portes sur la rive sud du fleuve en 1959. Victime de son propre succès, il avait tant contribué au développement urbain qu’il était devenu physiquement impossible de l’élargir à une troisième reprise. Mis sur une voie de garage, partiellement comblé en 1965, le canal de Lachine ferme ses portes à la navigation commerciale le 4 novembre 1970. Le canal est rouvert à la navigation de plaisance depuis 2002.

Cet article est paru dans le numéro 6 du bulletin imprimé Montréal Clic, publié par le Centre d’histoire de 1991 à 2008.

Un canal, construit pour faciliter la navigation, représente un obstacle de taille pour le transport terrestre. On a donc érigé de nombreux ponts tout au long de l’histoire du canal de Lachine. Ils pouvaient être fixes (on devait alors démâter les voiliers), tournants ou basculants, et faits de pierre, de bois ou de métal... Le plus spectaculaire d’entre eux était sans contredit le pont CN-Wellington dont le tablier s’élevait à une hauteur de 10 étages pour laisser la voie libre aux navires.

Jusqu’à la fermeture du canal de Lachine à la circulation maritime commerciale en 1970, les cinq écluses, qui permettaient aux navires de franchir la dénivellation sur le fleuve Saint-Laurent entre le courant Sainte-Marie et le lac Saint-Louis, étaient sous la supervision des éclusiers.

Installés aux abords des écluses dans de petites guérites hexagonales, les éclusiers étaient responsables de l’ouverture et de la fermeture des portes du sas de l’écluse, de l’ouverture des vannes pour le remplissage de ladite écluse et de la sécurité des équipements. Ils étaient souvent le seul contact que les équipages de navires pouvaient avoir avec la population locale au cours de leur passage à Montréal.

DESLOGES, Yvon. Le canal de Lachine : du tumulte des flots à l’essor industriel et urbain, 1860-1950, Sillery, Septentrion, 2002, 214 p.

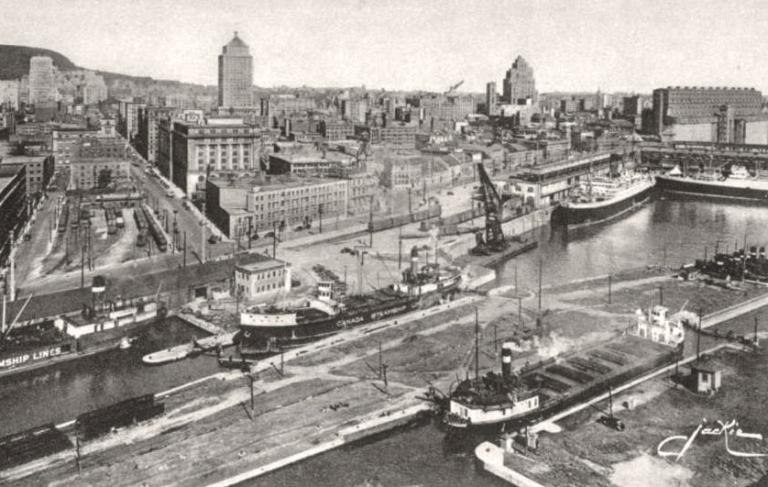

Avant-après : Entrée du canal de Lachine

Canal de Lachine

XXe s. Le port et la ville [carte postale]. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. CP 5663 CON.

2014. Vue de la ville à partir du silo no 5, par Denis-Carl Robidoux. Centre d’histoire de Montréal.