En 2016, les rythmes de la 41e édition de la Carifête ont rassemblé, comme chaque année, quelque 100 000 personnes. Cette fête caribéenne rappelle que Montréal est aussi un peu antillaise.

Antilles - Carifête

Les Antilles forment un archipel qui regroupe plus de 40 îles appartenant à plusieurs pays. Elles composent une toile culturelle bigarrée qui comprend différents dialectes et langues, souvent le français, l’anglais ou l’espagnol, des religions diverses et des histoires propres à chaque région. Ces contrées partagent néanmoins les traces de la colonisation européenne et d’une économie autrefois basée sur les matières premières et l’esclavage des Noirs d’Afrique. La population des îles, bien que majoritairement noire, compte aussi des Blancs, des Métis, des Autochtones et des Asiatiques.

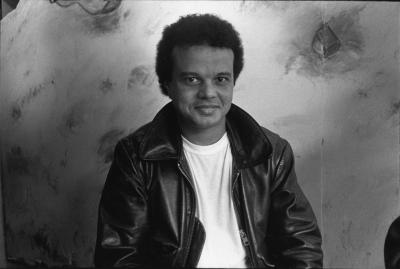

Antilles - membres communauté caribéenne anglophone

Entre colonies

Dès l’époque de la Nouvelle-France, des échanges commerciaux ont lieu entre Montréal et les Antilles. Les colonies françaises du sud fournissent le tabac, le sucre et le café, pendant que la colonie du nord envoie du bois, des fourrures et du poisson séché destiné à nourrir les esclaves.

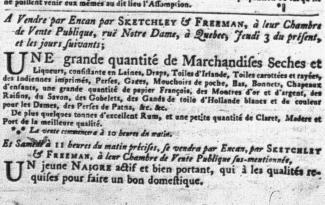

Esclavage - annonce 1782

Les colons de la Nouvelle-France réclament le droit de posséder, eux aussi, des esclaves. Les historiens ont évalué à 4200 les personnes tenues en servitude, depuis le Régime français jusqu’à 1834, date de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises. De ce nombre, les deux tiers sont des Autochtones et le tiers sont des Noirs. À Montréal, plus de 500 esclaves noirs sont répertoriés, dont quelques Antillais. Les archives ne permettent toutefois pas d’établir avec certitude l’origine et le statut réel de ces gens. Certains sont esclaves ou affranchis, pendant que d’autres viennent librement. Il n’en demeure pas moins que ces quelques Antillais vivent à Montréal, souvent dans les conditions difficiles imposées par un ordre social fondé, entre autres, sur la couleur de la peau.

Aux origines d’une première communauté noire

Domestiques caribéennes - annonce 1911

De manière exceptionnelle, des Antillais viennent au Canada pour combler les besoins de main-d’œuvre. En 1911, une centaine de Guadeloupéennes et de Martiniquaises arrivent à Montréal pour travailler comme domestiques à travers le Québec. Elles sont payées moins de la moitié du salaire des servantes blanches.

Union united church - 1958

Mobilisation étudiante et communautaire

Antilles - Mouvement haïtien de solidarité

En plus de s’intéresser au sort de leur pays d’origine, ces étudiants dénoncent le racisme présent à Montréal. En 1969, un groupe d’élèves de l’Université Sir Georges William (désormais Concordia) occupent un local d’informatique en signe de révolte contre l’immobilisme de la direction face aux agissements discriminatoires d’un professeur. Outre ces actions, de nombreuses associations et médias alternatifs sont créés, dont le journal Uhuru (« liberté » en swahili), la Ligue des Noirs du Québec (1969) et le Black Community Council (1972). La population antillaise francophone, surtout haïtienne, participe aussi à ce mouvement populaire.

L’immigration haïtienne à Montréal

Antilles - médecin dominicain

La Maison d’Haïti (créée en 1972) est l’un des organismes fondés dans les années 1970 et 1980 pour donner une voix à la population haïtienne de la ville. Loin de rester isolés, les Haïtiens montréalais s’impliquent activement dans les débats qui ont cours au Québec, notamment sur le nationalisme, les conditions de travail et le féminisme. Pour toutes ses luttes, ils diversifient les enjeux en mettant en lumière la réalité des Noirs du Québec.

Le Montréal antillais

Antilles - hockeyeurs

AUSTIN, David. Nègres noirs, nègres blancs, race sexe et politique dans les années 1960 à Montréal, Montréal, Lux Editeur, 2015, 293 p.

BESSIÈRES, Arnaud. La contribution des Noirs au Québec : quatre siècles d’une histoire partagée, Les publications du Québec, Québec, 2012, 173 p.

CALLISTE, Agnes. « Race, Gender and Canadian Immigration Policy: Blacks from the Caribbean, 1900-1932 », Journal of Canadian Studies, Hiver 1993-1994, 28, 4, p. 131-148.

LAROSE, Serge et al. « Antillais », [En ligne], Encyclopédie canadienne. (Consulté le 8 mars 2017).

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/antillais/

MATHIEU, Jacques. Le commerce entre la Nouvelle-France et les Antilles au XVIIIe siècle, Montréal, Fides, 1981, 276 p.

MACKEY, Frank. L’esclavage et les Noirs à Montréal, 1760-1840, Montréal, Hurtubise, Cahiers du Québec, 2013, 662 p.

MILLS, Sean. Contester l’empire. Pensée postcoloniale et militantisme politique à Montréal, 1963-1972, Montréal, Éditions Hurtubise, 2011, 349 p.

MILLS, Sean. Une place au soleil. Haïti, les Haïtiens et le Québec, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016, 369 p.

VILLEFRANCHE, Marjorie. « Partir pour rester. L’immigration haïtienne au Québec », dans Guy BERTHIAUME et al., Histoires d’immigrations au Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 145-161.

WALKER, James W. Les Antillais au Canada, Ottawa, Société historique du Canada, 1984, 28 p.

WILLIAMS, Dorothy W. Les Noirs à Montréal. Essai de démographie urbaine, Montréal, VLB Éditeur, 1998, 206 p.