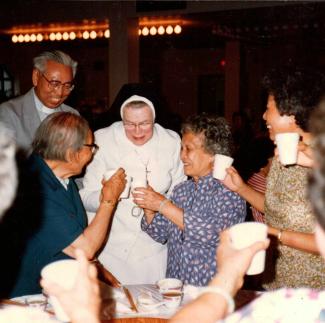

Officiellement installée en 1922 dans la rue de La Gauchetière, la Mission catholique chinoise accueille en 1957 le père Thomas Tou, premier prêtre chinois à Montréal.

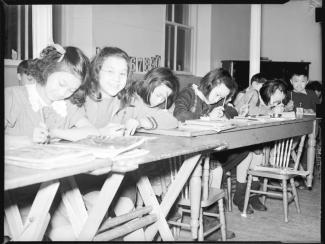

École chinoise du dimanche

Évangélisation des Chinois de Montréal

Ce travail d’évangélisation porte ses fruits : près de 20 % des Chinois cantonais de la ville sont convertis au catholicisme en 1904. L’archevêque de Montréal, monseigneur Bruchési, doit alors faire venir des prêtres qui sont en mesure de parler le cantonais : ils arrivent de France et des États-Unis, mais ne demeurent à Montréal que pour une courte période. C’est finalement en 1917 que l’abbé Roméo Caillé devient le premier prêtre québécois à diriger la Mission catholique chinoise. Cinq ans plus tard, ce dernier inaugure les nouveaux locaux de la Mission, dans la rue de La Gauchetière.

Chinois - Presbyterian Church School

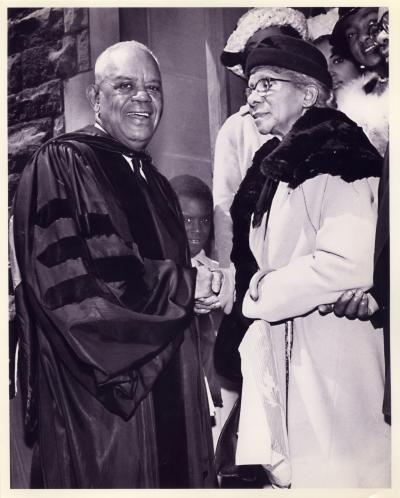

Thomas Tou

Le père Thomas Tou

Pour la Mission catholique, c’est en 1957 que ce désir devient réalité : le père Thomas Tou, né tout près de Beijing, arrive à Montréal. Il installe la Mission dans l’ancienne église Notre-Dame-des-Anges, construite par les Écossais en 1834 dans la rue Chenneville, au croisement de la rue De La Gauchetière. Intéressé dès son jeune âge par la vocation religieuse, il est contraint de poursuivre ses études théologiques à l’extérieur de la Chine communiste. La religion y est vue comme une entrave au progrès et est sanctionnée par l’État. Ainsi, Thomas Tou se rend à Rome où il fait la rencontre du cardinal Paul-Émile Léger, alors ambassadeur canadien. Celui-ci convainc le père Tou de venir à Montréal pour diriger la Mission catholique et devenir prêtre pour la communauté chinoise. Après l’obtention d’un visa, il quitte l’Italie pour s’installer dans la métropole. Les premières années annoncent d’importants défis : seules 16 personnes, dont 9 Canadiens, se présentent à sa première messe. En outre, il doit apprendre les nombreux dialectes parlés au sein de la communauté, en plus du français et de l’anglais.

Mission catholique chinoise

Dans le recensement canadien de 1911, on a écrit « Confucius » dans la case indiquant la religion de plusieurs Chinois installés dans la rue De La Gauchetière. Confucius (551-479 av. J.-C.) n’a pourtant jamais prêché l’existence d’un Dieu ou d’une divinité centrale. Il a plutôt élaboré un système de pensée, un code moral qui a largement influencé la culture et l’histoire chinoises. Pour Confucius, le comportement social et la cultivation de soi sont intrinsèquement liés à l’harmonie et à l’ordre de la société. Depuis le règne de l’empereur Wu (156-87 av. J.-C.) jusqu’à la fin du régime impérial, en 1911, les idées confucéennes furent propagées, institutionnalisées et réélaborées par les différentes dynasties.

À cette ligne de pensée philosophique s’additionnent au fil du temps d’autres formes de spiritualité. Probablement rédigé au IIIe siècle avant notre ère, le Laozi, texte fondateur du taoïsme, prône par exemple la nécessité de s’abandonner aux processus naturels de l’Univers. Selon cet enseignement, chaque individu doit suivre spontanément la Voie du cosmos. Pendant la dynastie Tang (618-907), le bouddhisme se propage également en Chine et les monastères sont subventionnés par l’État. Au XVIe siècle, pendant la dynastie Ming (1368-1644), des missionnaires jésuites parviennent à convertir certains membres du gouvernement impérial au christianisme, une religion qui gagnera davantage de terrain à la fin du XIXe siècle. À cette mosaïque de croyances s’ajoute le culte des ancêtres, ainsi qu’un grand nombre de variantes et de divinités locales. Ces multiples éléments témoignent ainsi de la richesse historique de l’univers spirituel chinois.

CHAN, Kwok B. Smoke and Fire: the Chinese in Montreal, Hong Kong, The Chinese University Press, 1991, 330 pages.

HELLY, Denise. Les Chinois à Montréal : 1877-1951, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1987, 315 pages.

PLANTE, Jeffrey P. Answering the Call for Reform: The Toronto and Montreal Chinese Missions 1894-1925, Mémoire (M.A.), Université Wilfrid-Laurier, 1998, 72 pages.

TURCOTTE, Denise. « Hospitals for the Chinese in Canada: Montreal (1918) and Vancouver (1921) », Historical Studies, vol. 70, 2004, p. 131-142.

WONG, Grace. « The man who saved Chinatown’s Catholic church », Montreal Daily News, 29 mars 1988.

在19世纪末,长老会和天主教堂互相竞争希望将广东移民的子女皈依基督教,此福音传播工作一直持续到20世纪。直到50年代,因为蒙特利尔华人难以获取社会服务,如健康护理和教育,该社群当时都会请神职人员协助。

然而,直至1957年杜宝田神父上任前,神职人员与社区之间的文化差异一直存有障碍。杜宝田神父善用自己的角色来服务社区,成为华人社区的象征人物。无数的媒体采访,在中华医院董事会的席位,以及杜宝田神父挽救了中华天主堂免受拆除,使蒙特利尔唐人街成为我们今天所认识,充满活力及栩栩如生的地方。

—

Traduction en chinois simplifié : Serena Xiong et révision (chinois simplifié) : Philippe Liu.

在19世紀末,長老會和天主教堂互相競爭希望將廣東移民的子女皈依基督教,此福音傳播工作一直持續到20世紀。直到50年代,因為滿地可華人難以獲取社會服務如健康護理和教育,該社群當時都請神職人員協助。

然而,直至1957年杜寶田神父上任前,神職人員與社區之間的文化差異一直存有障礙。杜寶田神父善用自己的角色來服務社群,成為華人社區的象徵人物。無數的媒體採訪、在中華醫院董事會的席位以及杜寶田神父挽救了中華天主堂免受拆除,使滿地可唐人街成為我們今天所認識,充滿活力及栩栩如生的地方。

—

Traductrice : Wai Yin Kwok.