Au cours des XIXe et XXe siècles, divers groupes d’immigrants érigent dans Milton Parc des lieux de culte propres à leur confession. Ils servent leur foi, mais aussi le lien social.

Église St. Martin

À quelques jets de pierre de là, le secteur qui deviendra Milton Parc se peuple tranquillement au cours du XIXe siècle. Les individus qui s’y installent sont d’abord anglophones et protestants. Ils font partie des classes les plus aisées de Montréal, représentent surtout le monde des affaires et sont souvent d’origine anglaise ou écossaise. L’Université McGill, fondée en 1821, devient un pôle d’attraction non négligeable de ce territoire. L’Hôtel-Dieu en sera un second lorsqu’il ouvre ses portes sur l’avenue des Pins en 1861. Cela témoigne de l’implantation d’un écosystème de services au profit des citoyens. Les lieux de culte sont un exemple de ces services de proximité qui apparaissent; surtout à une époque où la pratique de la religion est une part intrinsèque de la vie.

Parmi les églises protestantes de Milton Parc qui ont pignon sur rue à cette époque, nommons, entre autres, l’église anglicane St. Martin, l’église Zion Congregational, l’église baptiste française ou encore les temples presbytériens Chalmers et First Presbyterian. Elles sont dispersées un peu partout dans le quartier, comme le long des rues Prince-Arthur et Jeanne-Mance ou encore sur le boulevard Saint-Laurent. Chaque confession y trouve son compte, et la multiplication des églises et des temples témoigne de l’urbanisation rapide du secteur.

Des lieux nouveaux ou recyclés

Église luthérienne St. John’s

À l’instar des Britanno-Montréalais du XIXe siècle, les nouveaux arrivants se dotent de lieux où pratiquer leur religion. C’est le cas notamment de la communauté juive qui inaugure plusieurs synagogues, comme la Shaare Tefilah au coin des rues Milton et Clark. D’autres préféreront recycler des lieux de culte délaissés par leurs utilisateurs d’origine. Par exemple, la Methodist Church est fondée en 1865 au coin des rues Sherbrooke et Clark. Au milieu des années 1920, différentes communions protestantes décident de se joindre à l’United Church, dont la Methodist Church. Les offices ont dorénavant lieu à l’église St. James. Laissée vacante, l’église méthodiste sera récupérée par la communauté hellénique de Montréal qui en fait l’église Sainte-Trinité dédiée au culte orthodoxe grec. Ce lieu sert les pratiquants pendant plus de 60 ans avant d’être détruit par un incendie. Il ne s’agit toutefois pas de la seule présence grecque dans le secteur qui accueille également l’église Evangelismos ainsi que les écoles Platon et Socrate au début du XXe siècle. Dans la foulée de la grande dépression, les écoles et les églises sont fusionnées; il ne reste que l’école Socrate et l’église Sainte-Trinité. Evangelismos est vendue à la communauté hongroise de Montréal qui y crée un lieu de culte catholique, Notre-Dame-de-Hongrie. Au XXIe siècle, les Hongrois tiennent toujours un club social sur le boulevard Saint-Laurent, non loin de là.

Des lieux au service de la communauté

Notre-Dame-de-la-Salette

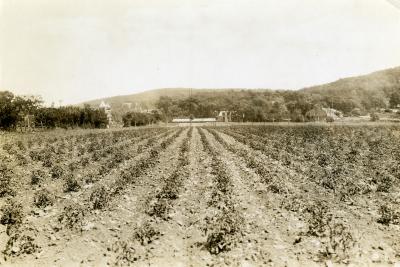

Construite au début des années 1870, la maison Samuel-Burland est une cossue résidence de style Second Empire sise dans la rue Saint-Urbain. Au moment de sa construction, le secteur est encore agricole. On commence tout juste à lotir en plus petites parcelles les grandes propriétés foncières, comme la ferme des Bagg, afin de faire face à l’urbanisation montréalaise. Samuel Burland, impliqué dans l’immobilier, occupe l’édifice jusqu’en 1880. Ensuite, quelques propriétaires se succèdent, notamment la famille Rubenstein qui y vit jusqu’en 1942. La maison est alors recyclée et devient un lieu de culte. Depuis les années 1970, l’église baptiste chinoise l’occupe; elle l’agrandit en 1982 pour aménager la chapelle dans un nouvel espace.

À l’aube de la Révolution tranquille, la ferveur catholique est toujours bien présente à Montréal. Fondée le 1er mai 1953, l’église Notre-Dame-de-la-Salette, localisée sur l’avenue du Parc entre les rues Prince-Arthur et Milton, en fait foi. Le bâtiment est construit entre 1954 et 1956, pendant que les premières célébrations ont lieu dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Elle accueille depuis les fidèles en plein centre-ville. Au XXIe siècle, l’église conserve son rôle de lieu de dévotion, mais elle est aussi une enclave d’accueil pour les groupes ayant besoin d’assistance et vivant en situation d’itinérance.

Ce souci d’entraide et d’accompagnement, toujours présent, illustre bien les défis sociaux et économiques auxquels font face les populations de Milton Parc.

Pour assurer le fonctionnement des lieux de culte, un personnel adéquatement qualifié est nécessaire. C’est là qu’entre en jeu le Presbyterian College qui adopte sa charte en 1865 et commence à donner des cours en 1867, l’année de la Confédération canadienne. On y forme des pasteurs, mais aussi des enseignants qui auront comme mission de servir des fidèles et des étudiants dans l’ensemble du Canada. Situé au coin des rues University et Milton depuis les années 1950, le collège continue aujourd’hui d’accueillir des étudiants et étudiantes en quête de spiritualité.

Quant à lui, le Montreal Diocesan Theological College est fondé en 1873 par l’évêque anglican Ashton Oxenden. Affilié à l’Université McGill depuis 1880, il offre un encadrement académique à la pratique du ministère religieux. En 1896, il emménage sur la rue Université, à quelques pas de l’école FACE, dans un édifice offert par l’industriel Andrew Frederick Gault et réalisé par Andrew Thomas Taylor. On doit également à ce duo les appartements Marlborough de la rue Milton.

En 1914, les différents collèges théologiques protestants de la métropole s’associent pour former l’École de théologie de Montréal, le plus ancien consortium d’éducation théologique œcuménique en Amérique du Nord.