Stratégique dès le XIXe siècle, un croisement routier de Milton Parc est doté, de 1959 à 2008, d’une infrastructure controversée. Aujourd’hui, sécurité et échelle humaine ont été retrouvées.

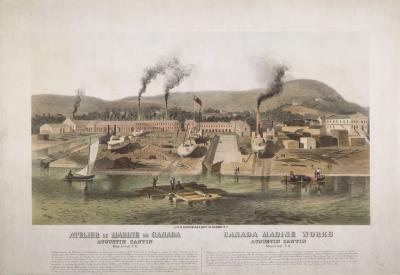

vm94-z1880.jpg

Cette fréquentation accrue va de pair avec l’urbanisation du secteur autour de l’Hôtel-Dieu de Montréal qui ouvre ses portes en 1861 à quelques jets de pierre de l’intersection. À la fin des années 1870, dans la foulée de l’aménagement du mont Royal par Frederick Law Olmsted, ce croisement constitue l’extrémité sud de la côte Placide qui se termine, au nord, au coin des avenues du Parc et Mont-Royal. Carrosses, carrioles, cavaliers et piétons s’y côtoient.

Au début du XXe siècle, les automobiles et les camions remplacent les voitures hippomobiles et sont de plus en plus nombreux dans ce secteur densément peuplé. Une rame de tramway circule même sur l’avenue du Parc à cette hauteur. En effet, l’artère est divisée en trois voies. La voie centrale, bordée d’arbres, est affectée au transport en commun et fait office de séparateur entre les voies est et ouest. Celle de l’est permet de continuer à circuler dans la ville alors que celle de l’ouest s’ouvre vers la montagne. À partir de cette dernière, les conducteurs peuvent emprunter le chemin Olmsted et accéder au mont Royal à bord de leur véhicule.

Plus les décennies avancent, plus le transport routier augmente. L’intersection devient véritablement un entrecroisement de déplacements nord-sud et est-ouest débordant du quartier. Le tout est compliqué par la présence d’habitations à proximité. Étranglant la fluidité de la circulation, celles du coin nord-ouest sont finalement expropriées par la Ville de Montréal en 1927 et l’intersection est élargie afin d’accommoder le flot constant de véhicules. Cet achalandage accru entraîne plusieurs accrochages au point où, au milieu du XXe siècle, l’intersection des voies des Pins et du Parc est l’une des plus dangereuses de la métropole.

Un échangeur pour l’automobile, reine des routes

Échangeur du Parc-des Pins

L’érection de la structure commence en 1959, avant même la remise du rapport. Il est un excellent exemple de l’urbanisme fonctionnel typique des années 1950. L’infrastructure améliore certes la circulation routière, mais elle le fait au détriment de la qualité de vie sur ses abords. À cet égard, Montréal n’est pas unique; il s’agit d’une tendance observable partout en Amérique du Nord. La construction de l’échangeur se termine en 1961.

Dès son inauguration, la population limitrophe de l’échangeur constate l’impact qu’il a sur la trame urbaine. Vingt-cinq maisons victoriennes et un terrain de jeux pour enfants ont été détruits pour sa construction. De plus, l’échangeur non seulement bloque la vue vers la montagne, mais il rend les déplacements à pied ou à vélo particulièrement dangereux, voire téméraires. Les voitures circulent à grande vitesse dans les rues résidentielles menant au croisement, en plein cœur de la métropole. Outre cela, à cause de la configuration même de l’échangeur, certaines manœuvres automobiles sont plus difficiles et l’accès en transport en commun, complexe.

Contestation et démolition

place_publique_23_avril_2005_mdesm.jpg

En 1976, ils s’opposent au prolongement de la rue Jeanne-Mance jusqu’à l’avenue du Parc qui aurait impliqué l’ajout d’un tunnel sous l’échangeur. Le projet est finalement abandonné par la Ville. Les contestations sont si fortes que le Plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal (1990) envisage plusieurs scénarios pour corriger la situation. Le premier suggère de remplacer l’échangeur par un carrefour à niveaux qui inclurait des feux de circulation et des espaces sécuritaires pour les piétons. Un second envisage la démolition complète de l’échangeur et le réaménagement du carrefour. De plus, au fil du temps, le béton qui compose la structure commence à montrer des signes d’usure, et l’on craint que des morceaux se détachent et tombent sur la chaussée.

« [...] le spaghetti de béton, l’horreur municipale, le mur de Berlin local, le cancer ou la blessure, comme nos élus ont tour à tour qualifié l’échangeur des Pins, cette chose, donc, sera éradiquée! » — Andréanne Foucault, journaliste pour Place publique (2005)

En 2000, Pierre Bourque, alors maire de Montréal, annonce l’intention de son administration de démolir l’échangeur. Une première victoire est la fermeture de la bretelle Hutchison en 2002. En 2004, la Ville de Montréal acquiesce finalement aux préoccupations des citoyens et accepte la démolition totale de l’échangeur. On propose alors un nouvel aménagement convivial, esthétique et sécuritaire. « Nous voulons réduire la dépendance à l’automobile et favoriser le transport en commun, la marche et le vélo. Il y a plus de 50 000 véhicules par jour qui empruntent la rue du Parc. Nous avons fait le choix de maintenir cette densité, de la tolérer, mais non pas de l’augmenter », affirme Claude Dauphin du comité exécutif de Montréal en 2005.

L’échangeur est démantelé entre 2005 et 2008, et le carrefour nouvellement aménagé rappelle à plusieurs égards celui de la première moitié du XXe siècle. Feux de circulation aux quatre coins, vue sur la montagne et espaces verts en bordure des voies de circulation permettent aux citoyens de se réapproprier le secteur et donnent à la circulation une échelle plus humaine.

Au coin sud-est de l’intersection des avenues du Parc et des Pins se trouve le parc Lucia-Kowaluk. D’abord nommé Léo-Pariseau, en l’honneur du médecin montréalais et premier président de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, le parc est renommé en 2020. La Ville de Montréal arrête son choix sur Lucia Kowaluk, fervente militante pour les droits des femmes et des plus démunis ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine. Son visage est familier aux habitants de Milton Parc.

Née aux États-Unis en 1934, elle fait des études supérieures à l’Université McGill en travail social, ce qui l’amène à fréquenter le quartier. Elle s’implique dans plusieurs organisations communautaires comme la Family Service Association, le University Settlement of Montreal ou encore La rue des Femmes. Elle travaille au service des moins nantis et des personnes en difficulté ou en situation d’itinérance. Foncièrement militante, Lucia Kowaluk prend part au combat pour la préservation du quartier Milton Parc qu’elle habite. Elle sera d’ailleurs très présente au sein du Comité des citoyens et citoyennes de Milton Parc, avec son conjoint Dimitri Roussopoulos. Au fil des années, elle contribue à la création de regroupements encore actifs aujourd’hui, comme le Centre d’écologie urbaine de Montréal ou encore Héritage Montréal.

Lucia Kowaluk a reçu le prix Thérèse-Daviau en 2004 en reconnaissance de son engagement social et communautaire. Elle est décédée en 2019, à l’âge de 84 ans.

CARON, Denise. L’évolution historique du territoire de la côte Placide, Ville de Montréal et ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2017, 163 p. (Consulté le 16 février 2023).

VILLE DE MONTRÉAL. « Montréal honore la mémoire d’une grande militante pour la justice sociale et la préservation du patrimoine bâti », communiqué de presse, 21 septembre 2020. (Consulté le 16 février 2023).