La religion a une présence indéniable à Expo 67, sous des formes cependant adaptées au contexte des années 1960. Comme ailleurs, l’Église y est en perte de vitesse.

Expo 67 - pavillon judaïsme

D’une part, à cause de la sécularisation de la société, les Québécois sont de moins en moins pratiquants, et les églises se vident lentement de leurs fidèles, surtout ceux de la jeune génération. D’autre part, la décléricalisation signifie l’avènement de nouvelles élites laïques. Ainsi, les civils, formés dans les universités et écoles techniques, remplacent les clercs et les religieuses dans le domaine de la santé, en éducation et dans les services sociaux, par exemple. Cette profonde remise en cause mène à la séparation claire de l’État et de l’Église dans le Québec moderne. L’Église se trouve cantonnée au culte et à la pastorale après plusieurs siècles à l’avant-plan politique et social. Son ascendant sur les citoyens et sur les instances publiques est tranquillement réduit à peau de chagrin. Au tournant des années 1970, on assiste à une démultiplication des confessions, conséquence d’une immigration davantage diversifiée, et la spiritualité s’exprime de plus en plus à l’extérieur des structures rigides de l’Église catholique.

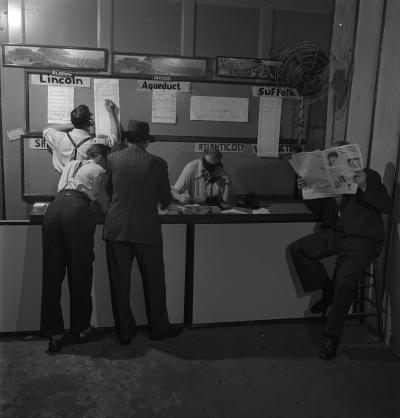

Bien que l’Occident soit en plein processus de sécularisation et de laïcisation, les religions sont présentes à Expo 67. Les catholiques et les protestants sont réunis au pavillon chrétien. À l’opposé du site, on trouve le pavillon de l’Union des républiques socialistes soviétiques et son athéisme scientifique. À proximité de ce dernier se tiennent celui du judaïsme et celui des Sermons de la science où l’on pratique, de façon à peine couverte, le recrutement de nouveaux adeptes, alors que le prosélytisme est interdit sur le site de l’exposition. Enfin, un sanctuaire est aménagé au pavillon du Canada. Non confessionnel, cet endroit est davantage voué au repos et au recueillement, sans être affilié à une religion en particulier. Si aucun pavillon n’est consacré à l’islam ou aux religions orientales, plusieurs éléments culturels et spirituels qui leur sont propres sont présentés dans les pavillons nationaux.

Une nouveauté : un pavillon œcuménique

Expo 67 - pavillon chrétien

L’intérieur du pavillon est divisé en trois sections dans lesquelles circulent les visiteurs. La première montre la vie de l’homme dans la famille, dans la cité et avec les technologies. La seconde le place face aux grands problèmes de société. Enfin, la troisième le fait réfléchir au message chrétien; là, on l’appelle à la conscience à travers la contemplation de cinq photographies représentant les grands moments de la vie humaine, de la naissance à la mort. En aucun cas, le pavillon ne se veut un lieu de culte. En fait, le seul symbole proprement religieux qu’on y trouve est la croix placée à l’extérieur, près de l’entrée. Si l’on veut assister à une messe à titre de visiteur pendant Expo 67, il faut le faire à l’extérieur du site des îles. En effet, les pratiquants doivent traverser le fleuve et se rendre en ville, à l’église Saint-Jacques, qui accueille les fidèles le temps d’une messe.

Les hôtesses du pavillon, au nombre de 15, ne sont pas des religieuses. Malgré sa popularité auprès d’autres hôtesses des pavillons nationaux et privés, pas question ici de porter la mini-jupe! De facture sobre, les uniformes, conçus par la designer montréalaise France Davies, témoignent néanmoins d’une certaine modernité dans le choix des tissus et de la coupe. Bien qu’ils se ressemblent, les uniformes diffèrent légèrement selon l’origine ethnique des hôtesses, confirmant ainsi la multiplicité des visages et des parcours au pavillon chrétien.

Les religieuses à Expo 67

Expo 67 - religieuse

Chaque jour, sur le site de l’exposition, on rencontre de nombreuses religieuses des différentes congrégations catholiques, dont certaines sœurs cloîtrées pour qui il s’agit d’une rare sortie en société. Des religieuses, comme sœur Marie-Bernard des Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs grises), accompagnent les personnes ayant besoin d’assistance. Ainsi, tous et toutes ont la chance d’explorer les pavillons, de faire un tour de Minirail et de se délecter des spécialités culinaires d’un peu partout dans le monde.

La présence des religieuses autour de diverses attractions d’avant-garde d’Expo 67 illustre la situation particulière qui caractérise le Québec de la fin des années 1960, pris entre tradition et modernité.

CHENÉ, François-Olivier. La nation québécoise à la lumière de l’évolution du concept de laïcité, de la Révolution tranquille à aujourd’hui, mémoire (M.A.), (sciences politiques), UQAM, 2021, 105 p.

LA ROCHE, Roger. La religion à l’Expo 67, Villes éphémères, 2022, 586 p.

LAPERRIÈRE, Guy. « L’Église du Québec et les années 1960 : l’ère de tous les changements », Cap-aux-Diamants, no 89, printemps 2007, p.10-13.

LINTEAU, Paul-André, et autres. Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930 – tome II, Montréal, Les Éditions du Boréal, 1989, p. 649-658.