Œuvrant au sein de la communauté sino-cambodgienne de Montréal, l’ACCC s’est adaptée à l’évolution des besoins de ses membres, allant du soutien aux réfugiés à la transmission culturelle.

La présence chinoise à Montréal et dans le Quartier chinois est souvent associée aux vagues d’immigration du XIXe siècle, composées de travailleurs venus œuvrer dans les mines et à la construction des chemins de fer dans l’Ouest canadien. Cependant, la communauté chinoise du Quartier chinois est plus diversifiée qu’il n’y paraît et plusieurs vagues ont suivi.

Ainsi, en 1975, à la suite de la deuxième guerre d’Indochine et de la crise des réfugiés d’Asie du Sud-Est, des milliers de personnes d’ascendance chinoise en provenance du Cambodge, du Laos et du Vietnam ont fui les persécutions, telles que le génocide des Khmers rouges au Cambodge, et se sont installées au Québec, principalement à Montréal. Leur appartenance à une classe marchande et citadine a souvent servi de motif aux régimes communistes et totalitaires d’Asie du Sud-Est pour les persécuter, entraînant leur exil. Le recensement canadien de 1981 comptait 17 160 personnes d’origine laotienne, cambodgienne et vietnamienne au Québec, dont 25 % se déclaraient aussi d’origine ethnique chinoise. Souvent, ces individus se revendiquent davantage de la culture chinoise que de celle majoritaire dans leur pays de naissance. Ils parlent aussi divers dialectes, tels que le teochew, le cantonais, le hainanais ou le hakka.

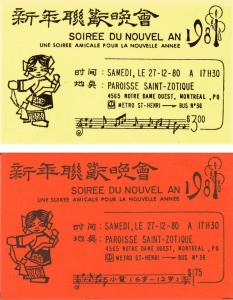

La fondation de l’Association des Chinois du Cambodge au Canada

Billets - Association des Chinois du Cambodge au Canada

Elle a pris racine grâce à un petit groupe constitué initialement d’étudiants universitaires ou de professionnels sino-cambodgiens arrivés avant le régime des Khmers rouges, puis de réfugiés plus récents aux profils professionnels variés, dont plusieurs commerçants. Ces personnes ont jugé urgent de créer un service pour aider les réfugiés sino-cambodgiens à s’installer, s’adapter et s’intégrer sur les plans tant économique que social. Alexandre Xieu, le président actuel de l’organisme, mentionne qu’à l’époque, plusieurs des membres étaient rescapés de la guerre, peu éduqués et peu à l’aise dans les langues du Québec. Il était donc nécessaire que les Sino-Cambodgiens se regroupent pour s’entraider et faire valoir leurs intérêts communs.

Il ajoute que l’organisme avait reçu un soutien limité de la part tant des associations communautaires chinoises que des associations cambodgiennes non chinoises déjà établies. Cette réserve s’expliquerait par des différences culturelles, un certain rapport de classe, ainsi que par des divergences sur les priorités des membres. Ce témoignage est en concordance avec certains rapports de l’époque qui soutenaient que les Québécois ainsi que des membres de la communauté chinoise locale considéraient les personnes d’origine chinoise d’Asie du Sud-Est avant tout comme des réfugiés ou comme des Cambodgiens, Laotiens ou Vietnamiens, sans égard à leur appartenance ethnoculturelle. Ces tensions n’ont pas empêché les membres de l’ACCC de préparer des événements conjoints ou des célébrations communes avec ces autres associations et groupes, et ce, jusqu’à aujourd’hui, précise monsieur Xieu.

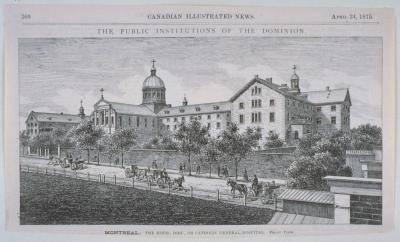

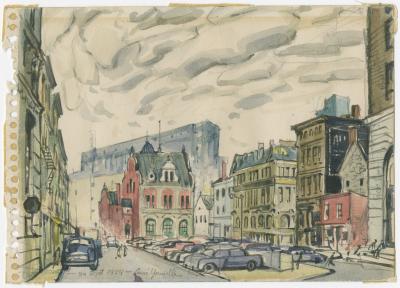

Un premier ancrage dans le Quartier chinois

Association des Chinois du Cambodge au Canada - 1982

Questionné sur ce même sujet, un ancien gestionnaire de l’ACCC et restaurateur explique que les Sino-Cambodgiens tenaient à faire commerce au Quartier chinois car, durant ces années, c’est là que les gens affluaient pour se fournir en ingrédients et aliments asiatiques et c’est là que les familles se rassemblaient durant les fins de semaine ou les célébrations. Ainsi une des deux premières succursales de la chaîne d’épiceries Kim Phat (appelée à l’époque Épicerie Bangkok), l’épicerie Heng Heng Chanchaya et le restaurant Tong Por ont ouvert dans le Quartier chinois; plusieurs de ces commerces phares ont toutefois déménagé ailleurs sur l’île depuis. Certaines personnes d’origine sino-cambodgienne se sont aussi établies premièrement dans le Quartier chinois, attirées par les possibilités d’emploi et par la commodité de résider à proximité de leur lieu de travail. Cependant, la plupart ont opté pour des quartiers plus périphériques, où les loyers étaient tout aussi abordables, voire plus, tels que les arrondissements Saint-Laurent, Côte-des-Neiges ou Saint-Michel, avant de s’établir plus tard notamment à Laval et sur la Rive-Sud.

Une offre de services variée

Trois types de services sont fournis par l’ACCC à ses débuts et jusqu’à aujourd’hui : des services d’intégration, de développement économique et de loisirs ou d’amitié. Les premiers offerts ont été ceux d’accueil et d’installation : recherche de logement, orientation culturelle, soutien à l’emploi, aide administrative telle que la traduction et l’interprétariat. Particulièrement pendant les premières années, l’association a également estimé qu’il était très important de soutenir ses membres pour retrouver et réunifier leurs proches. Cela était crucial considérant qu’à cause de la guerre, plusieurs personnes avaient perdu trace de certains parents et amis, et cherchaient à les parrainer pour être réunis de nouveau. À la fin de l’année 1983, la suppression progressive du programme de création d’emplois du gouvernement canadien et l’absence de poste rémunéré à temps plein ont poussé l’organisme à prendre une orientation plus culturelle, sportive et récréative. Des services comme des cours de langue chinoise ont par exemple été donnés à l’église de la Mission catholique chinoise, qui prêtait ses locaux gratuitement.

Les propos de l’artiste visuel d’origine sino-cambodgienne Bryan Beyung illustrent bien la polyvalence des services de l’ACCC et le rôle symbolique du Quartier chinois : « Pour la génération de mes parents, mes oncles, mes tantes, ça a été pendant longtemps le seul spot pour les Asiatiques. Quand mes parents sont arrivés ici d’Asbestos, c’est en cognant aux portes du Quartier chinois qu’ils ont trouvé de “la job”. Ils ont aussi trouvé du monde qui parlait leur langue, le teochew, et c’est devenu un lieu de rendez-vous hebdomadaire. Quand on était jeunes, tous les week-ends, on y allait pour partager un repas autour d’une grande table ronde et fréquenter l’école chinoise le dimanche. »

En 1983, l’organisme déménage sur la rue Saint-Denis, dans le quartier de La Petite-Patrie, à proximité du marché Jean-Talon, un autre pôle important de la communauté. L’ACCC a continué à collaborer avec quelques-unes des principales associations chinoises du quartier pour guider ses membres vers des services sociaux, ses capacités et les budgets à cette époque étant limités. Selon un rapport du début des années 1990, la collaboration de l’ACCC avec les diverses organisations communautaires cambodgiennes, chinoises et vietnamiennes était toutefois relativement limitée, l’organisme préférant une certaine autonomie et une posture « par et pour soi ».

Un toit et une expansion

Association des Chinois du Cambodge au Canada

Le nouveau centre accueille ses premières activités dès 2000. On insiste désormais davantage sur les services religieux et de préservation de la culture, surtout avec l’établissement d’une pagode, ainsi que sur les activités de socialisation, par exemple grâce à la danse en ligne et aux rassemblements hebdomadaires. Le président actuel souligne également que, grâce à l’amélioration des situations économiques de plusieurs membres, l’organisme a pu élargir sa mission vers une dimension plus internationale et caritative. Dès la fin des années 1990, divers projets d’aide au développement au Cambodge, notamment dans le secteur éducatif, ont été lancés. C’est dans cette optique qu’a été créée en 1998 l’Association Chao Chow du Québec, une organisation parente visant à étendre la mission au-delà de Montréal et à représenter les Sino-Cambodgiens teochews sur la scène internationale, notamment lors des conventions annuelles teochewes.

Les réalisations et la vision d’avenir

Association des Chinois du Cambodge au Canada - 2011

Interrogé à ce sujet, Bryan Beyung insiste sur l’importance de maintenir un lien vivant avec le Quartier chinois et la culture teochewe. Des initiatives récentes, comme l’embellissement du quartier, la mise en œuvre de projets créatifs, et un intérêt croissant des jeunes pour les affaires communautaires vont dans le sens de cette démarche, selon lui. Bien que quelques-uns de ses pairs expriment une certaine ambivalence, il estime que le quartier demeure un socle essentiel pour les communautés chinoises en provenance de l’Asie du Sud-Est comme d’ailleurs.

CHAN, Kwok-Bun. Smoke and Fire: The Chinese in Montreal, Brill for The Chinese University Press, 1991.

DORAIS, Louis-Jacques. The Cambodians, Laotians and Vietnamese in Canada, Ottawa, The Canadian Historical Association, 2000, 36 p.

JOY, Amanda. « Communauté cambodgienne ou khmère au Canada », L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 11 août 2010. (Consulté en 2024).

LAMBERT, Maude-Emmanuelle. « Réponse canadienne à la crise des réfugiés de la mer », L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 5 juillet 2017. (Consulté en 2024).

ROUSSEAU, Louis. Le Québec après Bouchard-Taylor : les identités religieuses de l’immigration, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2012, 393 p.

TRANG TA, Maka. « Perspective vietnamienne sur le Quartier chinois », L’Encyclopédie du MEM, 9 septembre 2024. (Consulté en 2024).