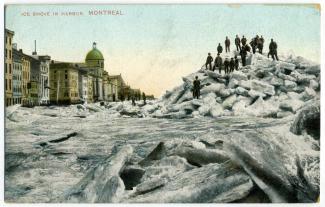

À la fin du XIXe siècle, le fleuve gelé en hiver sur toute sa largeur force au chômage les débardeurs du port de Montréal. Cependant, des hommes s’activent au milieu de cette « banquise » d’eau douce.

Embâcle de glace

À la fin de XIXe siècle, aucun navire brise-glace ne peut ouvrir la navigation pendant l’hiver, c’est le chômage forcé pour les débardeurs du port. En février et mars, quand la glace est très épaisse, les marchands de glace envoient des journaliers tailler dans le fleuve de grands blocs d’eau gelée, à force de bras, de scies, de gaffes et de pinces. On transporte par traîneaux ces morceaux de glace, pouvant aller jusqu’à 800 livres, dans de vastes entrepôts où ils sont isolés par du bran de scie. Ils sont découpés et vendus aux commerçants et aux particuliers par des colporteurs. Ce métier traditionnel disparaît dans les années 1950 et 1960 lorsque le réfrigérateur, commercialisé à partir des années 1920, devient plus accessible.

Pont de fer, pont de glace

Coupe de la glace - carte postale

Pour certains, c’est insuffisant. De 1880 à 1883, pour ne pas payer au Grand Tronc les onéreux droits de passage sur le pont Victoria, l’homme d’affaire Louis-Adélard Sénécal fait construire un service de chemin de fer régulier entre Hochelaga et Longueuil… sur la glace! En 1897, le pont Victoria est doté d’une structure métallique, de deux voies ferrées et de voies carrossables, c’est ainsi que nous le connaissons aujourd’hui.

Cet article est paru dans la chronique « Montréal, retour sur l’image », dans le Journal de Montréal en 2013 et dans le livre Promenades historiques à Montréal, sous la direction de Jean-François Leclerc, les Éditions du Journal, 2016, 240 pages.

Les hommes emmitouflés dans leurs capots de laine, sur la carte postale, sont probablement des journaliers. Ils ne savent pas s’ils trouveront un employeur le lendemain. À Montréal, à la fin du XIXe siècle, la compétition est forte, car des milliers d’immigrants et de gens des campagnes arrivent en ville chaque année. Pendant la belle saison, certains de ces hommes sont peut-être débardeurs ou charpentiers. L’hiver venu, ils deviennent chômeurs, sans aucun soutien public, sinon la charité. Si leur épouse et leurs enfants ne travaillent pas à la manufacture, la situation familiale est précaire. Avec six à neuf dollars par semaine, soit 18 sous de l’heure et un maximum de 350 dollars par année, il leur faudra deux heures de travail pour payer une livre de beurre qui coûte 35 cents en 1892! Une fois payés leur mauvais logement, leurs vêtements usagés, la farine, le sucre, le lard, les pommes de terre et la mélasse de leur menu quotidien, il ne reste presque rien. Pour autant que la Providence leur épargne la maladie et que la cigogne ne leur apporte pas de nouvelles bouches à nourrir!