Le statut de la femme a fluctué au cours du XXe siècle au gré des événements historiques et des revendications féministes. Expo 67 a lieu à une période clé de cette évolution.

Terre des Hommes - été 1968

La Première et la Seconde Guerre mondiales ont permis à plusieurs femmes de faire leur chemin à l’extérieur de la sphère familiale, en occupant, notamment, des emplois à l’usine en remplacement des hommes envoyés au front.

La période d’après-guerre, qui s’amorce au milieu des années 1940, marque un retour vers des rôles attribués selon le genre de façon plus traditionnelle. Les femmes demeurent à la maison alors que les soldats démobilisés retournent au travail afin de subvenir aux besoins de leur famille. Les années 1960 viennent bouleverser cette division sociale basée sur le genre. Les revendications féministes touchent les sphères autant politique, juridique que sociale.

Les revendications féministes au temps d’Expo 67

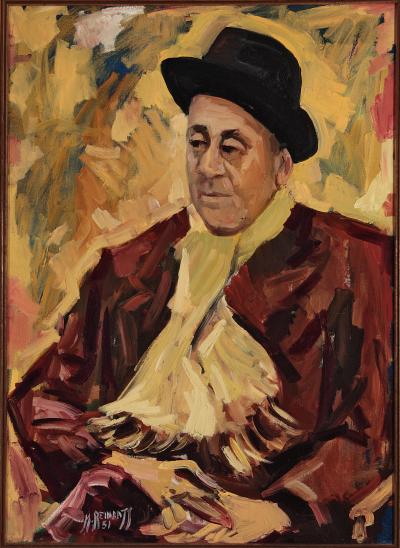

Henry Morgentaler - manifestation

Au milieu du XXe siècle, les femmes sont infantilisées devant la loi. Elles dépendent de leur père, puis de leur époux une fois mariées. Elles ne peuvent pas faire carrière dans la profession de leur choix et l’accès aux études supérieures est inégal. L’avortement est criminel. Les femmes ne sont pas maîtresses de leur destin et de leur corps. Au cours des années 1960 et des décennies qui vont suivre, les femmes et leurs alliés sortent dans la rue et militent pour que des changements s’opèrent. Pour les jeunes générations, la relation homme-femme doit s’affranchir des codes conventionnels autant dans l’espace public qu’au sein du couple. Les femmes recherchent l’autonomie, la reconnaissance légale et l’égalité entre les sexes, mais sans devoir sacrifier leur féminité.

C’est à partir de 1965 que les femmes canadiennes, et donc les Montréalaises, peuvent choisir d’exercer la profession qui leur plaît. Elles ne sont plus cantonnées à des domaines particuliers ou à des positions de subalternes. La création des cégeps et des établissements de l’Université du Québec, comme l’UQAM, va permettre aux nouvelles générations de faire des études supérieures.

Les femmes veulent avoir le contrôle sur leur corps et ne pas risquer d’être ostracisées par la société ou poursuivies en justice si elles tombent enceintes lorsqu’elles ne sont pas mariées ou si elles veulent interrompre une grossesse non désirée, par exemple. En mai 1969, le Parlement canadien adopte une loi modifiant le droit pénal qui aura un immense impact sur les mœurs sexuelles. Faisant valoir que « l’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation », Pierre Elliot Trudeau avait déposé deux ans plus tôt, à titre de ministre de la Justice, un projet de loi modifiant de nombreux articles du Code criminel. Par l’étendue des thèmes qu’il couvre, on le désigne alors comme une « loi omnibus » (Omnibus Bill). En plus de décriminaliser les relations sexuelles entre personnes de même sexe, la loi autorise l’avortement sous certaines conditions. Une autre loi, adoptée au même moment, légalise la vente de contraceptifs. En 1973, le Conseil du statut de la femme est fondé.

—

BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2012, 288 p.