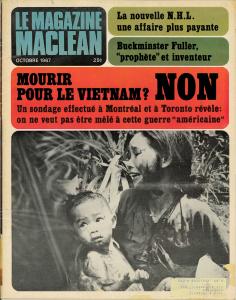

À la fin des années 1960, l’opposition à la guerre du Vietnam s’intensifie. Des milliers de réfractaires et déserteurs américains trouvent alors refuge au Canada, notamment à Montréal.

Militants contre la guerre au Vietnam

Le conflit

Sur fond de guerre froide, l’ancienne colonie française du Vietnam, indépendante depuis 1954, mais dont le territoire est divisé, devient la scène de violents affrontements entre le bloc communiste et le bloc occidental. Les forces communistes du Nord, qui reçoivent le soutien logistique de l’URSS et la Chine, comptent sur l’action de la guérilla « Viet-cong » établie au sud. Craignant une propagation du communisme en Asie, les États-Unis et leurs alliés offrent un soutien logistique et financier au gouvernement pro-occidental du Sud. Les Américains décident d’intervenir directement par l’envoi de troupes armées en 1964. Se présentant officiellement comme un pacificateur neutre, le Canada contribue de différentes manières à l’effort des États-Unis et soutient financièrement le Sud. Des compagnies canadiennes vendent du matériel de guerre et autres fournitures aux Américains. L’agent orange, un pesticide dont l’usage par l’armée américaine sur le territoire vietnamien sera fortement décrié, est testé sur un site militaire canadien.

Pendant trois ans, à partir de février 1965, d’intenses bombardements criblent le territoire vietnamien. La victoire rapide qu’anticipaient les autorités américaines ne se concrétise pas. Face à la guérilla communiste, les forces américaines s’enlisent malgré les 536 000 soldats engagés dans le combat en 1968. Des négociations s’amorcent en 1968, mais le retrait des troupes américaines n’est officialisé qu’en janvier 1973. Les affrontements ont couté la vie à 50 000 soldats américains, à 400 000 personnes chez les Vietnamiens du Sud et à plus de 900 000 chez les Vietnamiens du Nord et les « Vietcong ».

Tourner le dos à la guerre

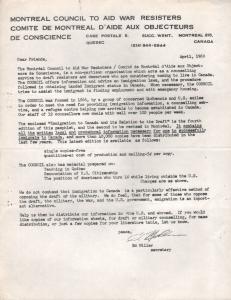

Lettre du Comité de Montréal d’aide aux objecteurs de conscience

Une première vague de ces migrants, généralement issus de la classe moyenne et politisés à l’université, arrive entre 1965 et 1969. D’autres Américains, détenteurs de cartes de mobilisation, partent avant d’être appelés pour le service militaire. Bien qu’uniquement les hommes soient visés par la conscription militaire, des femmes, dont on ne sait pas exactement le nombre, traversent également la frontière, certaines sont les conjointes et les filles des réfugiés. La deuxième vague comporte une plus grande proportion de déserteurs, ceux qui refusent de partir ou de retourner faire la guerre au Vietnam. Souvent moins éduqués, c’est en participant à la guerre ou en écoutant le témoignage de camarades qu’ils en sont venus à considérer le conflit comme immoral.

La guerre en image et l’opinion publique

Manifestation anti-guerre du Vietnam

Au Québec et à Montréal, on manifeste aussi. Au moment où l’exposition universelle fait rêver de paix mondiale, des milliers de personnes défilent dans la rue le 1er juillet 1967 pour dénoncer la guerre et le rôle du Canada. Des articles du McGill Daily traitent du conflit. L’opposition à la guerre s’inscrit dans une convergence des revendications des étudiants, des syndicats et de la « nouvelle gauche » québécoise. L’impérialisme américain sous toutes ses formes devient la bête noire des contestataires. Alors qu’émerge un fort sentiment de solidarité envers le peuple vietnamien, le mouvement s’exprime aussi lors de manifestations antinucléaires ou de rencontres de soutien au mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis. C’est donc dans cette plus large mouvance que s’inscrit la mise en place, partout au Canada, d’un réseau de solidarité visant à aider les drafts dogers et les déserteurs américains.

L’accueil

Après avoir laissé derrière eux parents et amis, sans espoir de retour immédiat, ils arrivent seuls, en couple, parfois avec leurs enfants, dans des villes inconnues. À la fin des années 1960, une trentaine d’organismes sont donc créés au Canada pour accueillir ces réfugiés. Plusieurs d’entre eux adoptent le café The Yellow Door, ouvert en 1967 près de l’Université McGill. S’y côtoient d’importants artistes canadiens de la scène musicale ou littéraire, comme Penny Lang, Bruce Cockburn ou Margaret Atwood. Au printemps 1969, plusieurs groupes de soutien à travers le Canada contestent l’apparent durcissement du gouvernement fédéral envers les déserteurs américains. Des réfugiés de Toronto révèlent d’ailleurs que plusieurs vivent dans la peur — non sans raison — d’être identifiés et déportés aux États-Unis. Ils évitent les rassemblements publics, sursautent lorsqu’on frappe à leur porte.À Montréal, les réfractaires et déserteurs peuvent trouver du soutien auprès du Comité JOY, du Montreal Council to Aid War Resisters et de l’American Deserters Committee (ADC) — ces deux derniers fusionnent en 1971 pour devenir l’American Refugee Service. Un témoin affirme que, pendant les années 1968 et 1969, entre 1000 ou 1500 personnes seraient « passées par » l’ADC. Au cours des années, la proportion de déserteurs augmente. Quel que soit leur statut, on les aide à trouver du logement et de l’emploi. Mais la recherche d’emploi demeure difficile, faute d’expérience, de formation scolaire ou universitaire complétée. En 1970, le comité JOY annonce ses services dans des journaux universitaires ou underground américains. L’organisme accueille 6 à 10 personnes par jour, qui ont en général entre 18 et 24 ans; un groupe formé à parts égales de draft dodgers et de déserteurs. Cette association organise des cours de français trois fois par semaine. Des familles, surtout canadiennes-françaises, s’offrent pour les héberger. Mais l’intégration à la société québécoise n’est pas nécessairement simple. Sur le nombre de personnes qui choisiront définitivement le Québec, les témoignages sont contradictoires. Plusieurs fugitifs poursuivent leur périple vers d’autres provinces canadiennes.

Retourner au pays ou rester?

Constatant la sympathie d’une large partie du public canadien envers ceux et celles qui fuient la guerre du Vietnam et les efforts des groupes de revendications sociales, le gouvernement assouplit dès 1969 son attitude envers les fugitifs américains. En 1974 et 1977, les États-Unis offrent une amnistie aux réfractaires et leur permettent de retourner aux États-Unis. On estime qu’au moins le quart des dodgers et des déserteurs préfère rester au Canada. Un bon nombre deviennent citoyens canadiens. Ils transplantent leur engagement contre la guerre du Vietnam dans les débats québécois et canadiens et dans certaines luttes sociales, comme la préservation de l’environnement.

Intégrés à la majorité anglo-saxonne canadienne, ces Américains d’origine contribuent à la construction de la société montréalaise, comme le commentateur sportif Jack Todd. L’opposition à la guerre du Vietnam motive aussi des dizaines de professeurs et chercheurs, comme Gerald Wiviott, professeur de psychiatrie à McGill, à s’établir au nord de la frontière pour enseigner dans les universités canadiennes.