Avant que ne soit créé un service de police municipal indépendant, la sécurité dans Montréal était assurée par diverses organisations, officielles, mais plus ou moins efficaces.

S’inspirant du Metropolitan Police Service de Londres fondé en 1829, Montréal se dote officiellement d’une police municipale en 1865. Avant cette date, la justice est appliquée par des juges de paix et des connétables, de simples citoyens. Si ceux-ci sont incapables de faire face à la situation, c’est la garnison qui est appelée en renfort.

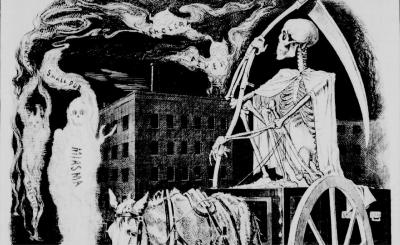

Le Service du guet

Homme du guet

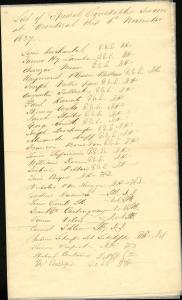

Les hommes du guet sont également lampistes. Ils se chargent d’allumer et d’éteindre les 150 lampes dispersées dans la ville et aux entrées des faubourgs. Comme cet éclairage nocturne ne s’étend pas à tout le territoire, ils patrouillent avec une lanterne accrochée à leur ceinture. Par contre, l’entretien des lampes n’est pas de leur ressort et revient à quatre autres hommes. Ceux-ci sont rémunérés au coût de 2 shillings par lampe par mois alors que le salaire pour un homme du guet est de 57 livres par année. Le point de rassemblement du guet est d’abord à l’ancien couvent des Récollets avant que le Service déménage à la « maison à peser » près du nouveau marché dont le loyer est de 30 livres par année. Le guet est actif jusqu’en 1837. Ses activités prennent fin par manque de financement, mais surtout à cause de la création de la police de Durham en réaction aux rébellions patriotes de 1837 et 1838.

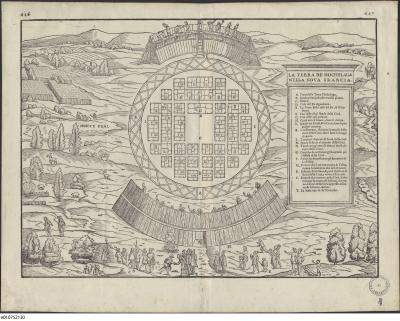

La police gouvernementale et municipale à Montréal

Policier avant 1865

L’une des tâches principales des constables est le contrôle des foules et des émeutes. Ils y parviennent difficilement, comme on peut le constater lors de l’incendie du Parlement en 1849 et de l’affaire Gavazzi en 1853 (voir l’encadré ci-bas). La police est alors temporairement remplacée par la garnison locale. Afin de remédier à la situation, la Ville augmente le nombre de policiers et leur salaire, et leur permet d’utiliser des armes à feu, fournies par l’armée, lors d’événements problématiques. Au cours de cette période, l’armée et la police entretiennent de nombreux liens. Ceux qui quittent la première entrent souvent dans la seconde. En plus de fournir des armes et de donner main-forte quand les incidents dégénèrent, l’armée participe à l’entraînement des constables.

D’ailleurs, cette étroite collaboration pourrait avoir contribué à la lenteur du développement d’une police municipale montréalaise indépendante. En effet, les dirigeants de la Ville ne voient pas l’intérêt d’investir dans une force constabulaire lui appartenant alors que les troupes impériales sont en mesure de s’occuper de la sécurité publique. Néanmoins, l’urbanisation rapide de Montréal devient un enjeu pour la cité. Les policiers doivent patrouiller et intervenir sur un territoire de plus en plus grand et auprès d’une population en hausse constante. L’armée perd graduellement sa place et la police commence à s’ancrer de façon permanente dans le tissu municipal.

Une fin abrupte

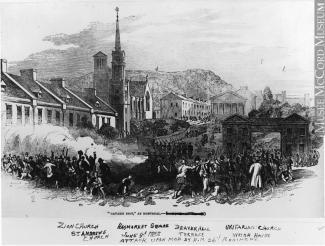

Émeute Gavazzi

Merci à Paul-André Linteau pour la relecture de cet article et au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal pour son soutien à la recherche.

Le 6 juin 1853, Alessandro Gavazzi, ex-moine défroqué devenu patriote italien, prononce un discours anticatholique à Québec qui met la ville en émoi. Trois jours plus tard, à l’invitation des loges orangistes locales, le « destructeur du papisme » se trouve au temple Zion de Montréal, situé dans la côte du Beaver Hall, à proximité du square Victoria. Le maire, Charles Wilson, craignant les débordements agressifs dépêche la police sur les lieux afin d’encadrer la foule qui se masse dans les rues avoisinant le temple. Il demande également à un détachement de la garnison de se tenir prêt à l’action dans une maison à proximité du temple. Parmi la foule, un bon nombre d’Irlandais catholiques, venus de Griffintown, n’hésitent pas à chahuter Gavazzi et ses partisans.

Les propos véhéments de Gavazzi enflamment les protestants à l’intérieur du temple et les catholiques à l’extérieur. Dehors, des pierres sont lancées en direction de l’édifice et des coups de feu sont tirés. Les participants, galvanisés par les mots de l’Italien, n’hésitent pas à riposter. Les policiers, seulement armés d’un bâton, ne font pas le poids et les militaires sont appelés en renfort. Le désordre règne et le tumulte s’accentue. Les officiers n’arrivent pas à se faire entendre et à contenir leurs effectifs. Les soldats, dans la confusion, ouvrent le feu. Au total, cette « Saint-Barthélemy » montréalaise, surnom donné à l’événement par la Montreal Gazette, tue une dizaine de personnes et en blesse environ 50 autres, majoritairement des protestants. Une enquête, déclenchée quelque temps après, ne détermine pas qui a donné l’ordre de tirer. Plusieurs mettent en cause le maire, mais, en fin de compte, personne ne sera reconnu coupable.

GIROUX, Éric. Les policiers à Montréal : travail et portrait socioculturel, 1865-1924, Mémoire (M.A.) (histoire), Université du Québec à Montréal, 1996, 149 pages.

GREER, Allan. « The Birth of the Police in Canada », Colonial Leviathan. State Formation in Mid-Nineteenth Century Canada, sous la direction d’Allan Greer et Ian Radforth, Toronto, University of Toronto Press, 1992, p. 17-49.

LEFEBVRE, Fernand. « L’histoire du guet à Montréal », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 6, no 2, 1952, p. 263-273.

NADEAU, Jean-François. « De rares tensions au nom de la religion à Montréal », Le Devoir, 19 novembre 2016. (Consulté le 7 avril 2020).

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/485123/depuis-le-xixe-siecle-de-rares-tensions-au-nom-de-la-religion-a-montreal

SENIOR, Elinor Kyte. « The Influence of the British Garrison on the Development of the Montreal Police, 1832 to 1853 », Military Affairs, vol. 43, no 2, 1979, p. 63-69.

SYLVAIN, Philippe. « Le 9 juin 1853 à Montréal : encore l’Affaire Gavazzi », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 4, no 2, septembre 1960, p. 173-216.

TURMEL, Jean. Premières structures et évolution de la police à Montréal (1796-1909), Montréal, Service de police de Montréal, 1971, 120 p.