Dans l’histoire du taxi à Montréal, les chauffeuses de taxi apparaissent comme un phénomène dont s’empare la presse, tant leur venue dans un monde masculin surprend et dérange.

Pendant longtemps, les croyances et les valeurs associées à l’automobile impliquaient que les femmes étaient incapables de maîtriser la technologie de la voiture, n’ayant ni les connaissances ni les nerfs nécessaires à sa conduite, et les reléguaient de facto au rôle de passagère. Ces préjugés tenaces, véhiculés dans une société peu encline à voir une femme au volant, peuvent expliquer en partie pourquoi elles ont été si peu nombreuses dans l’industrie du taxi jusqu’à maintenant.

Marie Chartrand en tête de course

Taxi - Maria Chartrand

Les hommes étant partis faire la guerre, les femmes sont employées par défaut pendant les années 1940, période pendant laquelle elles compensent la pénurie de chauffeurs de taxi dans une proportion de 0,44 %. Leur nombre s’élève à 1,29 % après la guerre, car elles « acceptent de travailler durant les heures creuses » que les chauffeurs dédaignent et qui rapportent peu. Néanmoins, leur effectif demeure faible dans la profession. Même si, les candidatures masculines se faisant rares, l’association Diamond se décide enfin à employer des femmes. Mlle Ève Laws, la première embauchée, effectue ses débuts en mai 1951. Quatorze autres chauffeuses viennent grossir les rangs le mois suivant. Le Petit Journal en parle comme d’une invasion dans le monde du taxi.

Une vraie révolution

Taxis rue Sainte-Catherine 1964

« Dorénavant, si une femme est au volant, ces messieurs devront être conscients des distances et s’asseoir sur la banquette arrière […] et aux intersections, en attendant le feu vert, il sera permis au “chauffeur” de se poudrer le nez et de “refaire” ses lèvres! » — Raymond Taillefer, La Presse, 23 mai 1951

Les chauffeuses doivent par ailleurs se conformer à certaines conditions de travail exigées par Diamond afin de les protéger des agressions ou des propositions malhonnêtes. Elles doivent rester au centre-ville pour travailler, ne pas conduire après 19 heures et être habillées décemment. Le port du pantalon est interdit. La jupe est de mise, longue de préférence durant les années d’après-guerre. Chemise, cravate, insigne et casquette complètent l’ensemble. En 2016, le code vestimentaire reste à peu près inchangé, si on se fie au guide du Bureau du taxi de Montréal : jupe noire, chemise blanche ou chandail blanc de type polo et chaussures fermées.

Les femmes qui désirent faire le saut dans le métier doivent souvent affronter les préjugés sexistes issus de cette culture du taxi où l’automobile est « synonyme de valeurs viriles » et constitue un « symbole masculin ». Certains chauffeurs comparent cette incursion des femmes à celle qu’elles effectueront dans la « taverne » qui était un monde d’hommes, et dont ces dernières ont été exclues jusqu’en 1979! D’autres se réfèrent à la métaphore à peine voilée de la prostitution, en raison de la proximité de clients inconnus susceptibles de faire des avances aux chauffeuses. Bien que les préjugés s’apaisent au cours des années 1980, le sexisme peut encore se faire sentir tout au long de la fin du XXe siècle, et parfois encore aujourd’hui.

Un métier dur et dangereux

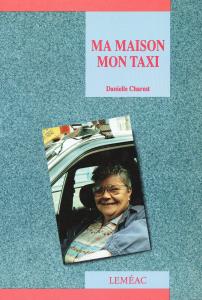

Ma maison mon taxi

« Avant 1975, une loi non écrite du milieu voulait même que les femmes ne puissent conduire après le coucher du soleil, et les policiers se chargeaient d’escorter chez elles les conductrices désobéissantes. Par la suite, cette interdiction est levée et certaines femmes choisissent de travailler la nuit afin de gagner plus d’argent. » — Jean-Philippe Warren, Histoire du taxi à Montréal

Parmi celles qui ont épousé cette sous-culture mâle du taxi la nuit, Suzanne Bérubé, chauffeuse indépendante durant 47 ans, témoigne de son expérience et de son choix délibéré de parcourir les rues de minuit à cinq heures du matin. Elle raconte avoir réussi à se tailler une place dans cet univers machiste, non sans concessions. Pour y arriver, elle a dû développer un sens de la conciliation et du compromis, préférant éviter les sarcasmes et poursuivre son chemin.

Il existe peu d’informations sur la réalité des chauffeuses de taxi hormis une mémoire orale recueillie grâce à des entrevues qu’elles ont accordées à certains médias ou à des chercheurs qui s’y sont intéressés. Les points de vue des chercheurs Kimberley Berry (She’s No Lady) et Jean-Philippe Warren (Histoire du taxi à Montréal) s’accordent éloquemment sur ce qui caractérise les femmes qui naviguent dans ce secteur. Celles qui ont embrassé le métier ou ont persisté dans cette sous-culture éprouvent un réel sentiment d’appartenance à la grande confrérie des chauffeurs. Dans cette perspective, certaines ont adopté les codes de genre et les comportements existants dans l’industrie du taxi pour se faire oublier ou pour passer inaperçues. Par conséquent, elles cherchent à devenir ou à être considérées comme « one of the boys », et ensuite comme des femmes.

Présence dans l’industrie du taxi

Samira Zemouri

Somme toute, les statistiques ont peu évolué depuis que les femmes sont entrées dans l’industrie du taxi. En 2014, seulement 113 des 12 000 chauffeurs dénombrés à Montréal sont des femmes, ce qui représente moins de 1 %. Quelques chiffres datant d’avant la fermeture du Bureau du taxi de Montréal en janvier 2020 corroborent cette diminution. En 2016, on compte 125 femmes, en 2018, 116. En 2019, leur effectif se maintient autour de 119, mais baisse de façon remarquable à 88 en 2020. Il semble que cette décroissance soit imputable à la fin abrupte des activités de Téo Taxi (en janvier 2019), un modèle d’affaires de chauffeur salarié incluant une caméra à bord de leur voiture, gage de sécurité pour les chauffeuses. La compagnie a repris du service en 2020.

En dépit du faible pourcentage de chauffeuses de taxi sur le territoire montréalais, leur contribution se distingue dans toutes les sphères de l’industrie. Elles sont souvent propriétaires de leur voiture et occupent des postes de gestion, de secrétaires, d’opératrices, sans oublier celui de répartitrices. Selon les recherches, elles conquièrent cette position d’autorité autour des années 1970. Bien que cela perturbe ce monopole masculin, les chauffeurs finissent par s’habituer à ces voix féminines.

Des taxis conduits par et pour des femmes

Taxi Rose

Alors qu’aucune initiative n’avait encore été envisagée à Montréal, Téo Taxi lance en 2024 un nouveau service de transport s’adressant aux femmes, Taxi Rose. L’entreprise répond ainsi aux demandes formulées par des utilisatrices de taxis, mais souhaite surtout contribuer à une meilleure représentation des femmes chauffeuses dans l’industrie du taxi.

—

BALL, C. G. « Ms. Cab Driver », Uptown Magazine, Winnipeg, Manitoba, Canada, 10 juin 1999, p. 8.

BERGERON, Johane. « Taxi! Témoins de la cité! », Projet d’exposition sur les chauffeurs de taxi, Rapport de stage, projet de recherche-action, Mémoire (M.A. en muséologie), Université du Québec à Montréal, août 2017, 119 p.

BERRY, K. « She’s No Lady: The Experience and Expression of Gender among Halifax Women Taxi Drivers since World War II », Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, volume 27, numéro 1, octobre 1998, p. 23-35.

GIGUÈRE, M.-H., et J. FORTIN. TAXI! Maintenir un service professionnel et protéger son métier, sous la direction d’André Poisson, directeur général du Bureau de taxi de Montréal, Bureau du taxi de Montréal, 2016.

FERRARIS, F. S. G. « Des taxis et des femmes », Le Devoir, 17 août 2015.

NARDI, C. « Fin de Téo Taxi : Alexandre Taillefer estime avoir perdu 1,5 M$ », Le Journal de Montréal, 30 janvier 2019.

OUIMET, L.-P. « Métier : chauffeuse de taxi à Montréal », Radio-Canada, 28 septembre 2014.

PARENT, M.-J. « Taxi pour femmes seulement », Le Journal de Montréal, 12 novembre 2014.

PARENT, S. « Depuis quand les femmes ont-elles le droit de conduire au Canada? », Radio-Canada International, 14 octobre 2017.

PROVOST, A.-M. « L’industrie du taxi gagnerait à compter plus de femmes, disent des conductrices », Radio-Canada, 8 mars 2016.

SCHOETERS, Jean. « Boisjoly Taxi - rue de Chambly vers 1947-48 », Montréal Taxi Blog, 4 octobre 2010.

SCHOETERS, Jean. « La Mystérieuse Histoire de Boisjoly Taxi », Montréal Taxi Blog, 7 octobre 2014.

SIAG, Jean. « Taxis : où sont les femmes? », La Presse, 19 novembre 2016.

TAILLEFER, Raymond. « La femme “chauffeur” résolue mais son 1er client, hésitant », La Presse, 23 mai 1951, p. 13.

WARREN, Jean-Philippe. Histoire du taxi à Montréal. Des taxis jaunes à UberX, Les Éditions du Boréal, 2020, 432 p.

Collection d’annuaires Lovell de Montréal et sa région, 1842-2010, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

LA PRESSE CANADIENNE. « Des applications pour des services de taxi réservés aux femmes », La Presse, 1er avril 2018.

« Les taxis de Montréal ont 108 ans d’histoire! », FinTaxi, dossier de presse, 19 décembre 2016.

L’ÉQUIPE TÉO. « L’histoire du taxi à Montréal : un voyage à travers le temps », Téo Taxi, 14 mai 2024. https://teo.taxi/a-propos/blog-teo-taxi/histoire-du-taxi-montreal

AGENCE QMI. « Taxi Rose : Téo Taxi lance un service au féminin », Le Journal de Montréal, 29 novembre 2024. https://www.journaldemontreal.com/2024/11/29/taxi-rose-teo-taxi-lance-un-service-au-feminin

—

Une série d’entrevues a été réalisée en 2024 par Johane Bergeron dans le cadre de l’acquisition de la collection du Bureau de taxi de Montréal par le MEM. Les entrevues suivantes ont servi à l’écriture du présent article :

- Entretien avec Amine Smaoui, conseiller en analyse et contrôle de gestion, Division des stratégies de mobilité durable, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal, le 8 mai 2024. Il a dirigé le projet Taxi Bonjour pour le Bureau du taxi de Montréal en collaboration avec l’industrie du taxi à Montréal et Tourisme Montréal.

- Entretien avec Ray Bonin, formateur chez Taxelco intervenant dans l’industrie du taxi depuis 1991, le 10 juin 2024. Ray Bonin a près de 35 ans de métier au cœur de l’industrie. Il a commencé comme téléphoniste-répartiteur à l’association Taxi Diamond, puis a occupé le poste de directeur des opérations et de responsable de transport adapté. Il a également été président du comité de discipline chez Diamond (de 2004 à 2018) et agit en 2025 à titre de formateur pour les chauffeurs et les employés chez Taxelco. Il a participé à l’instauration du premier GPS au Québec, à la création de plusieurs formations, à la finalisation des nouvelles normes d’opérations de Taxelco et a été également l’un des représentants du Québec aux National Occupational Standards.