Comment se sont développées les diverses formes d’apprentissage dans l’industrie du taxi à travers le temps? Ont-elles été improvisées, organisées ou institutionnalisées?

« Quand j’ai débuté, reconnaît un chauffeur, je pensais connaître ma ville. J’y avais circulé depuis tant d’années avant de faire du taxi, mais faire du taxi et se promener en touriste, c’est deux choses très différentes… Penser vite et ne pas se tromper, avec un client à bord, mêle les cartes, embrouille le cerveau. Il faut avoir fait du taxi pour le savoir. » — Jean-Philippe Warren, Histoire du taxi de Montréal

Taxi - Formation

Durant les années 1920, on ne peut pas facilement s’improviser chauffeur de taxi, ce qui emplit de fierté les professionnels, forts de leur expertise. La compagnie Yellow Cab se distingue alors de ses rivales à Montréal, comme à Chicago (ville pionnière du taxi), en misant sur une qualité de service supérieure. Pour s’en assurer, elle oblige ses chauffeurs à suivre des cours de conduite et à réussir des tests, bien que facultatifs à l’époque. Les compétences attendues sont de savoir parler français et anglais, de connaître parfaitement la ville — ces deux compétences ne disparaîtront pas au cours des décennies suivantes —, mais également, de faire preuve d’honnêteté, d’être sobre, fiable, en bonne santé, âgé de plus de 23 ans et, idéalement, d’être un homme marié. La seule trace d’un apprentissage trouvée dans les sources par le sociologue Jean-Philippe Warren correspond à une formation volontaire offerte aux chauffeurs de taxi par l’École provinciale des chauffeurs, entre 1925 et 1931, au prix de 10 dollars.

Les années 1950 n’exigent pas plus de compétences pour accéder au métier que de savoir conduire, ni d’habiletés spéciales autres que la maîtrise des deux langues majoritaires et un bon sens de l’orientation. Cela attire un nombre accru d’aspirants chauffeurs, dont plusieurs sont en provenance de l’est et du sud de l’Europe. Comme ils ont du mal à s’exprimer en français ou en anglais et à se repérer dans les quartiers de Montréal, les plaintes d’usagers s’intensifient, tout comme la demande d’une formation pour corriger la situation. Étrangement, personne ne pense à expliquer les notions de base aux chauffeurs débutants, plutôt laissés à eux-mêmes, et les chauffeurs n’envisagent pas de suivre une formation, tant conduire semble être à la portée de n’importe qui. De plus, puisque les propriétaires et les associations professionnelles font du profit, favoriser l’enseignement n’entre pas dans leurs priorités.

« Free-for-all »

Taxi - Formation 2

« L’ignorance du territoire demeure l’enjeu le plus sensible, les clients s’imaginent, non sans raison, qu’ils devraient connaître les chemins par cœur et savoir s’orienter dans la ville, un prérequis pour faire ce métier. » — Jean-Philippe Warren, Histoire du taxi de Montréal

La maison d’édition Perly’s publie un guide décrivant l’île de Montréal en 550 cartes, conçu selon un système d’index des noms de rues et des quadrilatères correspondants qui permet de se repérer rapidement. Pendant les années 1980, même les chauffeurs expérimentés l’ont toujours à portée de main. Contrairement au GPS actuel, qui offre la localisation immédiate au bout des doigts, l’utilisation du guide nécessite d’avoir le sens de l’orientation et d’être débrouillard, car les cartes ne disent pas quand tourner à gauche ou à droite, ni dans quel sens.

Institutionnalisation de la formation de 1990 à 2020

Une formation est imposée par le Bureau du taxi de Montréal, la Commission des transports et le ministère des Transports du Québec à partir des années 1990. La plus grande difficulté pour un chauffeur de taxi est alors d’assimiler un volume faramineux d’informations (règlements, lois) et de connaissances géographiques (toponymie, emplacement des rues, parcs, édifices, lieux publics) en seulement trois semaines. Après tant d’années d’efforts déployés pour rehausser le taux de réussite aux examens, le gouvernement prend les moyens d’assainir l’industrie du taxi afin que les comportements des chauffeurs correspondent à sa vision d’un bon chauffeur, c’est-à-dire qu’ils soient respectueux des règles, honnêtes, responsables et fassent partie de la collectivité. Désormais, le milieu est plus surveillé.Ce n’est qu’à l’ouverture du Bureau du taxi, en 1987, que le ministère des Transports publie un premier Guide du chauffeur de taxi québécois recensant les règles du métier. Selon le guide, pour devenir chauffeur sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, il faut réussir une formation obligatoire (mise en place en 1994) d’une durée de 150 heures. Comme sa durée varie de 50 à 60 heures dans le reste du Québec et dans les municipalités régionales de Laval et Longueuil, elle crée une onde de choc. Cela semble beaucoup, mais ce n’est en rien comparable aux trois années de formation de base exigées à Londres. Grâce à une meilleure préparation des recrues, on constate tout de même une meilleure performance aux examens. En revanche, l’exigence de cette formation, son coût élevé de 800 dollars et les nombreuses étapes administratives en excluent plus d’un. En effet, le nombre de candidats inscrits dégringole de 1750 à 523 entre 1990 et 1997. Le guide sera mis à jour ponctuellement au cours du temps.

Taxi ambassadeur, transport adapté, formation continue

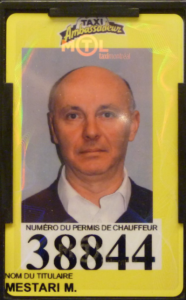

taxi_ambassadeur_m_mestari.png

En 2010, la Ville de Montréal prévoit assouplir les exigences de la formation pour la passer de 150 à 35 heures, mais cela ne se concrétise jamais. Elle s’attarde plutôt à répondre au marché émergent du transport adapté et à ses enjeux dans le cadre d’une réforme de l’industrie du taxi. C’est le début d’une nouvelle formation obligatoire de sept heures qui s’ajoute à la formation de base. Elle vise à améliorer la qualité des services offerts aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite dont le nombre augmente continuellement. Par ailleurs, grâce à la collaboration de plusieurs intervenants de l’industrie du taxi et à l’implication de Camo-Route, un organisme sans but lucratif visant à développer et à valoriser les talents, un comité met en place un programme de formation continue à travers le Québec en 2011. Montréal est la première ville à l’imposer à ses chauffeurs en 2012.

Durant ses 35 années d’existence, le Bureau du taxi de Montréal n’a cessé d’insister sur le développement de formations de qualité en adéquation avec les besoins du marché, en collaborant notamment avec les écoles et centres de formation. Bien qu’imparfait, il semble avoir réussi à créer un écosystème en synergie avec les chauffeurs de taxi, les divers intervenants et partenaires liés à l’industrie du taxi afin de maintenir un certain équilibre. La législation provinciale de 2020 a entraîné non seulement la fermeture du Bureau, mais une diminution des exigences imposées par la formation de base, qui passe de 150 à 15 heures de cours en ligne. La toponymie n’est plus enseignée. Bien que le Bureau ait recommandé le maintien de deux cours de formation continue obligatoires de 6 heures tous les 24 mois et d’une demi-journée de formation « Taxi ambassadeur », la formation continue n’existe plus.

La loi, qui a notamment aboli le système de permis et de quotas et a atténué d’autres réglementations, a rendu l’industrie du taxi plus instable que jamais selon ses représentants. On comptait 8300 permis de taxis au Québec avant la réforme. En 2023, 19 000 étaient enregistrés, dont un nombre grandissant de véhicules sans aucune bannière ou de faux taxis. Ce nouveau chaos présagerait-il un retour au « free-for-all » d’avant 1980?

—

—

Le premier Guide du chauffeur de taxi québécois, à couverture rouge, a été publié par le ministère des Transports du Québec en 1987, un an après l’ouverture du Bureau du taxi de Montréal. La lecture de ce guide permet d’établir que les qualités indispensables pour se lancer dans le métier de chauffeur de taxi sont un courage à toute épreuve, une santé de fer et une excellente forme physique (car rester assis au volant pendant de longues heures n’est pas toujours plaisant). De plus, il faut être sociable et aimer travailler avec le public afin d’offrir un excellent service et de fidéliser les clients, mais aussi connaître sa ville et son histoire pour faire office de guide touristique, ainsi qu’aimer conduire et être d’une vigilance sans faille sur la route.

En 1994, la formation obligatoire Taxi Ambassadeur est divisée en deux volets sur deux jours. La formule est renouvelée en 2008, offerte durant trois heures par des guides touristiques accrédités sous forme de petites capsules qui renseignent sur l’amélioration du service à la clientèle. Le parcours en autobus se fait à partir du Bureau du taxi jusqu’à l’aéroport Montréal-Trudeau, où les chauffeurs visitent les zones réservées aux taxis, avant de faire un arrêt au bureau touristique, puis de traverser le Vieux-Port de Montréal. Lorsque la formation est revue et bonifiée par Tourisme Montréal en 2012, un guide touristique professionnel accompagne toujours les chauffeurs de taxi pendant une journée mais, cette fois, sur les principaux lieux d’accueil de Montréal qu’ils peuvent visiter : l’aéroport Montréal-Trudeau, la gare Centrale de Montréal, le terminal de croisière, le Palais des congrès de Montréal, le centre Infotouriste, le Parc Olympique et le Casino de Montréal (où ils s’arrêtent pour le repas du midi). Avant la fin de cette formation en 2020, cette journée était une des rares occasions de rencontre entre les chauffeurs de l’industrie du taxi.

BERGERON, Johane. « Taxi ! Témoins de la cité ! », Projet d’exposition sur les chauffeurs de taxi, Rapport de stage, projet de recherche-action, Mémoire (M.A. en muséologie), Université du Québec à Montréal, août 2017, 119 p.

BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL. Mémoire du Bureau du taxi de Montréal. Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de la loi no 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Pour des services de qualité, sécuritaires, accessibles, fiables, durables et stratégiquement intégrés à la mobilité de la métropole, 2 mai 2019.

BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL. « La Ville de Montréal dévoile d’importantes mesures visant à aider l’industrie du taxi à Montréal et à faciliter la transition vers le nouveau cadre législatif », communiqué de presse, Ville de Montréal, 15 janvier 2020.

BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL. Conditions à satisfaire par les nouveaux candidats pour devenir un chauffeur qualifié, Ville de Montréal.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL. Rapport annuel 1997 du Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal, « 1987-1997, 10 ans au service de la qualité », 1997.

DIRECTION DU TRANSPORT TERRESTRE DES PERSONNES. Guide québécois du chauffeur de taxi, Édition de la Direction des communications du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 2018.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Guide du chauffeur de taxi québécois, gouvernement du Québec, 1998.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Guide du chauffeur de taxi québécois, gouvernement du Québec, 2010.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE. « Transport par taxi », Transport rémunéré de personnes par automobile.

OUELLETTE-VÉZINA, Henri. « Taxi. C’est le chaos, déplore l’industrie », La Presse, mis à jour le 5 mai 2024.

WARREN, Jean-Philippe. Histoire du taxi à Montréal. Des taxis jaunes à UberX, Éditions du Boréal, 2020, 432 p.

Maintenir un service professionnel et protéger son métier, Édition du Bureau du taxi de Montréal, 2016, 79 p.

« Formation taxi Ambassadeur, une formule renouvelée en 2008 », Taxi Le Journal, Bureau du taxi de Montréal, volume 10, no 2, été 2008.

« Percer de nouveaux marchés? Oui, mais patience et persévérance », Taxi Le Journal, Bureau du taxi de Montréal, volume 13, no 1, hiver 2011.

« Formation et professionnalisme », Taxi Le Journal, Bureau du taxi de Montréal, volume 14, no 4, automne 2012.

« Un dernier tour de piste », Taxi Le Journal, Bureau du taxi de Montréal, volume 47, no 4, hiver 2022.

—

Une série d’entrevues a été réalisée en 2024 par Johane Bergeron dans le cadre de l’acquisition de la collection du Bureau de taxi de Montréal par le MEM. L’entrevue suivante a servi à l’écriture du présent article :

- Entretien le 23 juin 2024 avec Chelène Coulanges, cheffe de section par intérim, Section service à la clientèle – points de services, Service des affaires juridiques, Direction des projets spéciaux, soutien général et service à la clientèle, Cour municipale, Ville de Montréal. Chelène Coulanges a été à l’emploi du Bureau du taxi de Montréal durant 28 ans, de 1994 jusqu’à sa fermeture en 2020. Elle a gravi les échelons pour être tour à tour réceptionniste, inspectrice pendant 16 ans, cheffe de section, puis cheffe de division.